あなたの「就活の軸」、本当に“就活が有利になる武器”になっていますか?

なんとなく設定した軸では、納得のいく企業選びも、面接官を惹きつける自己PRもできません。就活を有利に進めるには、「企業選びの精度」と「選考での説得力」を同時に高める戦略的な軸が必要です。

この記事では、en-courage利用者へのインタビューから見えてきた就活生のリアルな悩みを基に、日系大手企業の元人事で、現在en-courageで就活サポーターを務める成田さんが「”就活が有利になる”就活の軸の見つけ方」を徹底解説。さらに、軸を言語化するヒントになる「厳選120例」やES・面接で就活の軸を答える時のポイントもご紹介します。

就活の軸(就職活動の軸)とは

就活の軸の定義

就活の軸とは、企業選びやキャリアを考える上で「自分が譲れない条件」や「大切にしたい価値観」を言語化したものです。

具体的には、「どのような環境で、誰と、何を成し遂げたいか」という問いに対する自分なりの答えであり、数多くの企業の中から自分に合った一社を見つけ出すための判断基準となります。この軸が明確であるほど、一貫性のある企業選びが可能になり、入社後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

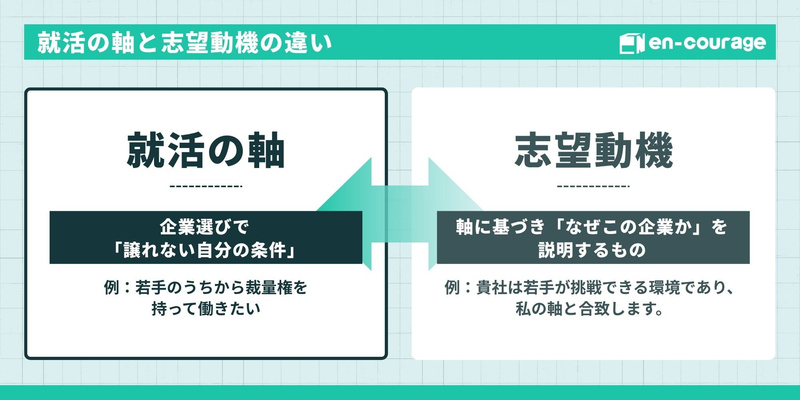

「志望動機」との違い

就活の軸と志望動機は密接に関連しますが、意味合いは異なります。「就活の軸」は、企業選びにおける自分なりの普遍的な基準を指します。一方で「志望動機」は、その基準に基づいてなぜ特定の企業を選ぶのかという具体的な理由を示すものです。

つまり、「就活の軸」という土台の上に「志望動機」が成り立ちます。例えば「若手のうちから裁量権を持って働きたい」という軸がある場合、「貴社は年齢に関わらず挑戦できる環境であり、私の軸と合致するため志望しました」といった形で、志望動機が形成されます。

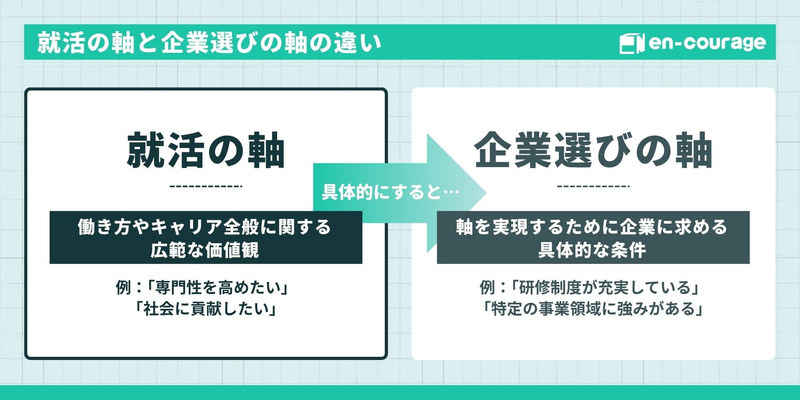

「企業選びの軸」との違い

「就活の軸」と「企業選びの軸」は、ほとんど同じ意味で使われますが、厳密にはスコープが異なります。

「就活の軸」が、働き方やキャリア全般に関する広範な価値観(例:社会貢献性、専門性)を指すのに対し、「企業選びの軸」はそれを実現するために企業に求める具体的な条件(例:特定の事業領域、研修制度の充実度)を指すことが多いです。就活の軸をより具体的に落とし込んだものが、企業選びの軸と捉えると分かりやすいでしょう。

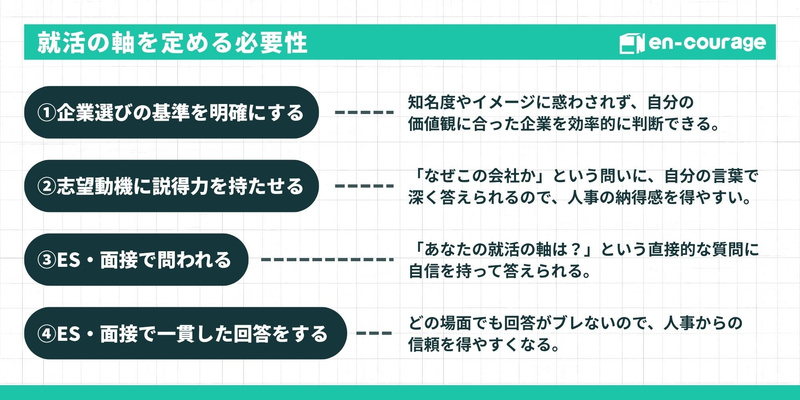

就活の軸を定める必要性・メリット

なぜ就活の軸を明確にすることが重要なのでしょうか。

en-courage利用者へのインタビューでは「軸を定めたことで迷わず企業選びができた」「面接で自信を持って話せるようになった」といった声が多く聞かれます。

また、元人事として3,000人以上の学生を見てきた成田さんも、「評価が高く、内定後も活躍する学生には『自分の軸を持っている』という共通点があった」と語ります。

多くの先輩や人事が実感するように、就活の軸を定めることは、就職活動を有利に進めるための大切な土台なのです。

企業選びの基準が明確になるため

就活の軸を定めると、数多くの企業の中から自分の価値観に合った企業を効率的に探し出せます。企業の知名度や漠然としたイメージに流されることなく、自分にとって本当に良い企業はどこかという本質的な視点で判断できるようになるため、就職活動を戦略的に進めることが可能になります。

▼企業の選び方のポイントなどは、以下の記事で詳しく解説しています。

【就職先決め方】新卒就活における就職先の決め方徹底解説!

説得力のある志望動機を作成するため

就活の軸は、説得力のある志望動機を作成するための根幹となります。「なぜこの業界なのか」「なぜ同業他社ではなくこの企業なのか」という問いに対し、自分の価値観に基づいた一貫性のある回答ができるようになり、採用担当者の納得感を得やすくなります。

▼志望動機の書き方について詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

志望動機書き方の極意とは?大手企業6社から内定を得た京大生が語る

ESや面接でよく問われため

エントリーシート(ES)や面接では、「あなたの就活の軸は何ですか?」とよく質問されます。企業側は、この質問を通じて学生の価値観や人柄を深く理解し、自社の文化や働き方との相性(マッチ度)を測ろうとしています。そのため、事前に就活の軸を明確にし、自信を持って回答できるように準備しておくこと自体が、重要な選考対策の一つとなります。

ESや面接で一貫した回答をするため

就活の軸を定めておくと、自己PRやガクチカ、志望動機といった様々な質問に対し、一貫性のある回答ができます。それぞれの回答が一本の軸で繋がることで、あなたという人物像に説得力が生まれ、採用担当者からの信頼を得やすくなります。

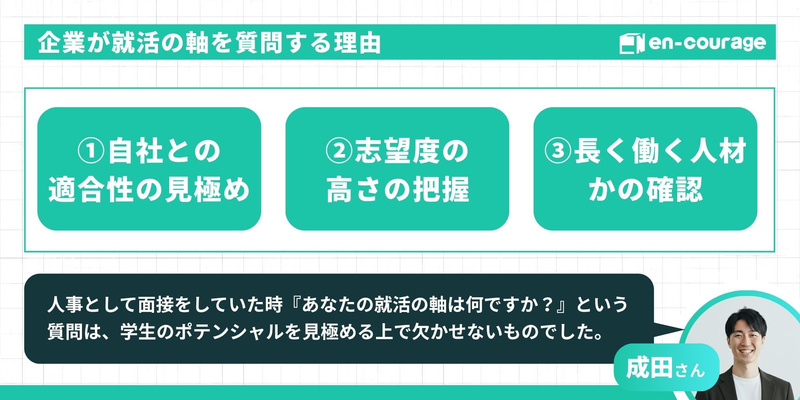

企業が就活の軸を質問する理由

en-courageの利用者インタビューでよく出てくるのが、「面接で就活の軸を聞かれたけど、なぜこの質問をされるのか意図が分からなかった」という声です。一方で、成田さんは「私が人事として面接をしていた時、『あなたの就活の軸は何ですか?』という質問は、学生のポテンシャルを見極める上で欠かせないものでした」と語ります。

企業はなぜ、選考の場で学生に就活の軸をわざわざ尋ねるのでしょうか。その背景にある「企業の3つの意図」を正しく理解することが、的確なアピールに繋がります。

自社との適合性を見極めるため

企業は、学生が持つ価値観やキャリアプランが、自社の企業文化や事業の方向性と合致しているかを知りたいと考えています。学生の就活の軸が自社の特徴と一致していれば、入社後も意欲的に働き、組織にうまく溶け込んでくれる可能性が高いと判断できます。この質問は、スキルや経験だけでは測れない、候補者と企業の根本的な相性を見極めるために行われます。

志望度の高さを把握するため

学生が掲げる軸がその企業の特徴と深く合致しており、なぜその企業で実現できるのかを具体的に語れれば、企業は「深く理解した上で自社を選んでくれている」と判断します。これは学生の志望度の高さを測る重要な指標となり、どの企業にも当てはまるような一般的な軸しか語れない学生との差別化に繋がります。

長く働いてくれる人材か確かめるため

企業は採用活動に多大なコストをかけているため、入社した人材には長く活躍してほしいと考えています。就活の軸を質問することで、学生の価値観と企業の環境が合っているかを確認し、入社後のミスマッチを防ぐ目的があります。エンゲージメント高く、長期的に会社に貢献してくれる可能性を測るための重要な質問です。

就活の軸の見つけ方

en-courageの利用者インタビューでも、「自己分析はしたけれど、それが軸に繋がらない」という声が後を絶ちません。元人事の成田さんは「多くの学生が自己分析で満足してしまい、それを“貢献”という視点で軸に昇華させるプロセスを知らないだけ」だと指摘します。

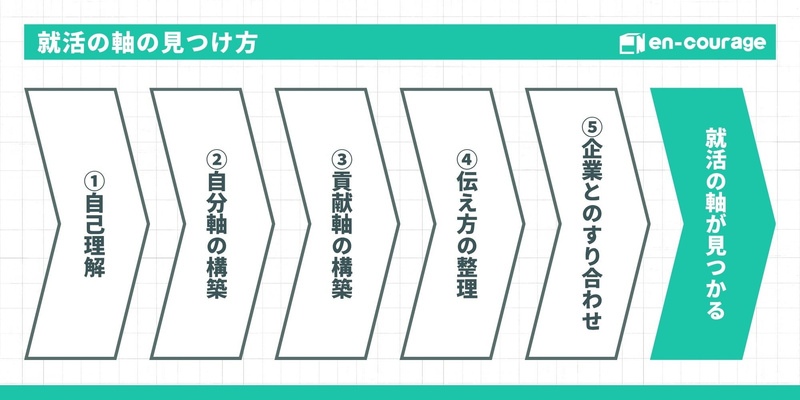

ここでは、成田さんが確立した”就活が有利になる”就活の軸を見つける「5つのステップ」を解説します。

ステップ1:自己理解(自分は何者かを知る)

就活の軸を見つける最初のステップは、自分自身を深く知ることです。過去の経験を丁寧に振り返り、自分の価値観の源泉を探りましょう。

- 何に喜びを感じるか、どんな時にやりがいを感じたか

- どのような環境で最も力を発揮できたか

- 自分の強み、得意なこと(Can)、興味、やりたいこと(Will)は何か

この自己理解を深めるためには、具体的なフレームワークを活用するのが効果的です。モチベーショングラフを作成して感情の起伏を可視化したり、自分史を書いて過去の経験と意思決定を整理したりしてみましょう。また、友人や家族に自分の長所や短所を聞く「他己分析」も、客観的な視点を得るために有効です。

ステップ2:自分軸の構築(どうありたいかを定める)

自己理解で洗い出した自分の強みや価値観をもとに、「将来どのような人間になっていたいか」「どのような働き方をしたいか」という、キャリアにおける理想像(ありたい姿)を具体的に描きます。

- 専門性を高めて、誰からも頼られる存在になりたい

- チームを率いて、一人ではできない大きなプロジェクトを動かしたい

- 社会課題を解決する事業に携わり、世の中に貢献したい

この「自分軸」を明確にすることで、仕事選びの方向性が定まります。まだ働いた経験がないため、想像でキャリア観を決めつけてしまうこともありますが、現時点での理想像を描くことが重要です。もし具体化するのが難しい場合は、就活エージェントのようなプロに相談し、キャリアの選択肢や可能性についてアドバイスをもらうのも良いでしょう。

ステップ3:貢献軸の構築(どう貢献したいかを定める)

次に、ステップ2で定めた「ありたい姿」を、社会や他者への貢献という視点と結びつけます。仕事の本質は、自分の能力を活かして誰かの役に立つ「他者貢献」にあります。

- 自分の強みである分析力を活かして、企業の課題解決に貢献したい

- IT技術を駆使して、人々の生活をより便利にすることで社会に貢献したい

- 質の高い製品やサービスを提供し、顧客の満足度を高めることに貢献したい

このように、「誰に、何を、どのように」貢献したいかを考えることで、仕事における目的意識が明確になり、就活の軸がより強固なものになります。

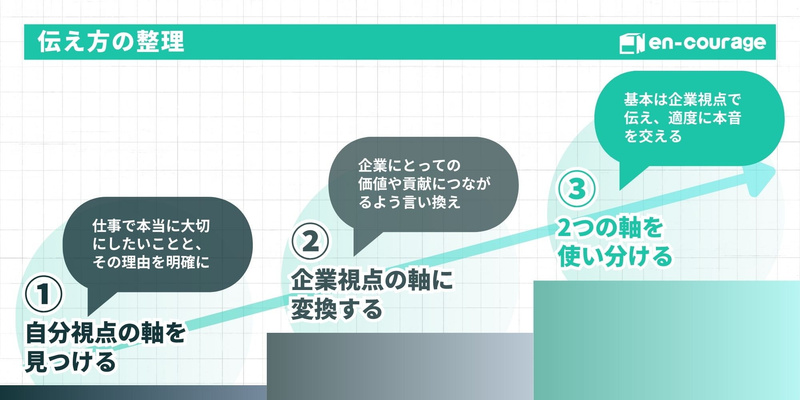

ステップ4:伝え方の整理(どう表現するかを考える)

自己分析で見つけた軸は、多くの場合「自分視点の軸」です。しかし、それをそのまま伝えると、自分本位な印象を与えかねません。そこで、企業の視点や公の場にふさわしい言葉に変換した「企業視点の軸」を用意する作業が重要になります。

自分視点の軸を見つける

これまでのステップで整理したことを踏まえ、仕事を通じて何を大切にしたいのかを明確にします。これが「自分視点の軸」です。

考える際のポイントは以下の通りです:

- どんな環境で力を発揮できるか

- どんな成果にやりがいを感じるか

- それはなぜなのか(背景・理由)

例えば、「成長できる環境で働きたい」という軸の背景には「挑戦を通じて達成感を得たい」「努力が成果に直結する状況を好む」といった理由があるかもしれません。このように、価値観の根拠を具体化することで、軸の一貫性が強まります。

自分視点の軸を企業視点の軸に変換する

次に、「自分視点の軸」を企業にとっての価値に繋がる表現へ言い換えます。これが「企業視点の軸」です。例えば、

- 「色々な仕事に関わりたい」→「幅広い業務に挑戦しながら、自分の強みを活かせる分野を見つけたい」

- 「安定した環境で働きたい」→「長期的に安心して働ける環境で、腰を据えて成果を出したい」

このように、自分の考えを企業視点で再構成することで、一貫性と説得力のある就活の軸を語れるようになります。

自分視点の軸は根拠として活かす

「企業視点の軸」を基本としつつ、「自分視点の軸」は面接で深掘りされた際の根拠として活用しましょう。「その軸は本心ですか?」と問われたときに、自分の経験や背景に基づいた軸を語ることで、回答に深みが生まれます。

また、本音を素直に話すことが効果的な場面もあるでしょう。「最初は安定志向だった」「実は人前が苦手だった」など、自分のありのままの出発点を簡潔に伝えるのは、誠実さや人間味を伝えるうえで有効です。

つまり、企業視点の軸で筋を通しつつ、適度に本音を交えることで、共感と信頼を生む自己表現ができるのです。

ステップ5:企業とのすり合わせと検証(軸の妥当性を確かめる)

最後に、構築した自分の軸が、実際の企業とどれだけ合致しているかを検証します。この段階では、自分の軸を一つの「仮説」と捉え、それを確かめる作業を行います。

情報収集と現場での体験

企業のウェブサイトや採用情報だけでなく、インターンシップやOB・OG訪問、説明会に積極的に参加し、一次情報を得ることが重要です。実際に社員の方と話したり、職場の雰囲気を感じたりすることで、「この環境なら自分の軸が実現できそうだ」「イメージと少し違った」といった発見があります。

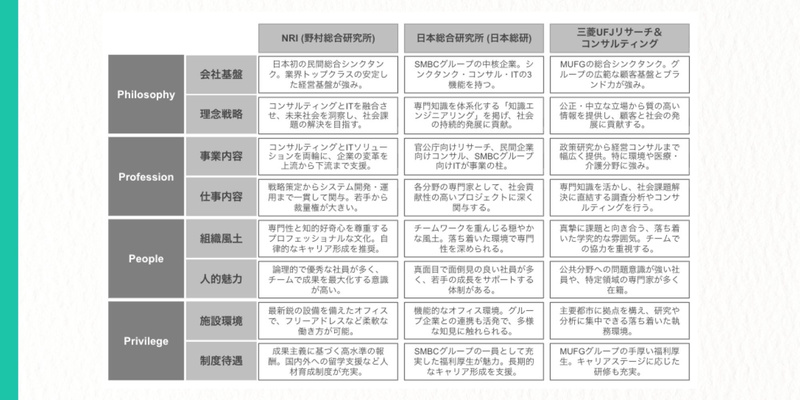

客観的なフレームワークの活用

企業の魅力因子を客観的に分析するフレームワーク「4P」などを活用するのも有効です。

- Philosophy(理念・目的):企業のビジョンや価値観に共感できるか

- Profession(仕事・事業):事業内容や仕事内容に興味を持てるか

- People(人・風土):共に働く人々の雰囲気やカルチャーが自分に合うか

- Privilege(特権・待遇):給与や福利厚生、働く環境は希望と合致するか

これらの検証を通じて、自分の軸の解像度を高め、より納得感のある企業選びにつながります。

就活の軸の例一覧

en-courageが支援してきた数多くの内定者の事例から、特に面接官に響きやすい「就活の軸」の具体例を120個厳選しました。「価値観」「業界」「職種」の3つのカテゴリーに分けて紹介するので、自分だけの軸を考えるための引き出しを増やしましょう。

価値観

まずは、自身の内面や「どうありたいか」という価値観に基づいた軸の例です。自己分析を深めることで見つかります。

成長・挑戦

- 他者よりも早く成長したい

- 年齢に関係なく仕事を任されたい

- 困難な目標を達成することにやりがいを感じる

- 常に新しいことに挑戦できる環境に身を置きたい

- 結果が重視される実力主義の環境で働きたい

- 高い目標を持った仲間と切磋琢磨したい

- 日々刺激を受けながら働きたい

▼成長についてさらに深掘りたい方は、こちらの記事もヒントにしてみてください。

大手IT企業人事責任者とベンチャーCHROが語る “成長”とはなにか

専門性・自己実現

- 専門的な知識を増やし学び続けたい

- 仕事を通じてセンスを磨きたい

- 大学で学んだ知識や専門性を活かしたい

- アルバイトやサークルでの経験を活かしたい

- 好きなことや趣味を仕事にしたい

- 自分の強みや長所を最大限に活かして働きたい

- いろいろな仕事を幅広く経験してみたい

- 一つの専門分野を深く極めたい

- いつかは独立・起業したい

評価・やりがい

- 他者から認められ、評価されたい

- 成果や結果を正当に評価されたい

- 仕事の過程やプロセスも評価されたい

- 大きなやりがいを感じられる仕事がしたい

社会貢献・他者貢献

- 「ありがとう」と感謝される仕事がしたい

- 社会や他者に貢献している実感を得たい

- 困っている人や弱い立場の人を助けたい

- 地域や社会の役に立つ仕事がしたい

- 自分の仕事で身近な人を幸せにしたい

- 他者から頼りにされる存在になりたい

人間関係・チームワーク

- 気の合う仲間とチームで協力して働きたい

- 特定の人と深く長く付き合える仕事がしたい

- 関係性は浅くてもいいので幅広い人と関わりたい

- 尊敬できる上司や先輩のもとで働きたい

働き方・環境

- 自由な裁量を持って仕事を進めたい

- 規律やルールがしっかりした環境で働きたい

- とにかく楽しく働きたい

- 適度な緊張感を持って働きたい

- 経営者や役員との距離が近い企業で働きたい

- 社員を大切にする企業で働きたい

- 流行の最先端に身を置いていたい

- 求められた場所や役割で着実に頑張りたい

- 過程が重視される文化の企業で働きたい

業界別

次に、特定の業界への興味関心から軸を考える例です。業界研究を通じて、その業界で何を成し遂げたいかを考えます。

メーカー

- 日本の高品質なものづくりを世界に広めたい

- 自社製品を通じて人々の生活を豊かにしたい

- 研究開発に携わり、世の中にない新しい技術を生み出したい

- BtoBの領域で産業の根幹を支えたい

商社

- グローバルな舞台でビジネスを行い、新たな価値を創造したい

- 世界中の産品と市場を繋ぎ、国際社会の発展に貢献したい

- 多様なバックグラウンドを持つ人々と協働したい

- トレーディングだけでなく事業投資にも携わりたい

金融

- 企業の挑戦を資金面からサポートし、日本経済を活性化させたい

- 人々のライフプランに寄り添い、資産形成を手伝いたい

- 金融の専門知識を身につけ、経済のプロフェッショナルになりたい

- M&Aなどのダイナミックな案件に携わりたい

IT・通信

- 最先端技術を用いて社会の非効率を解消したい

- ITの力で人々の生活をより便利で豊かなものにしたい

- Webサービスやアプリ開発を通じて新たなユーザー体験を創造したい

- 社会に不可欠な通信インフラを支えたい

広告・マスコミ

- 企業の魅力や商品の価値を世の中に伝えたい

- クリエイティブな力で新たな価値観やムーブメントを生み出したい

- 情報を正しく、分かりやすく伝え、人々の知る権利に貢献したい

- イベントなどを通じて人々に感動や喜びを届けたい

建設・不動産

- 地図に残る仕事を通じて、街づくりに貢献したい

- 人々の生活の基盤となる快適な住環境を提供したい

- 都市開発に携わり、地域の活性化に貢献したい

- 大規模なプロジェクトを多くの人と協力して成し遂げたい

インフラ

- 電力・ガス・水道など、人々の生活に不可欠なものを安定供給したい

- 交通インフラを支え、人々の移動をより安全で快適なものにしたい

- 社会基盤を支えるという使命感を持って働きたい

サービス

- 質の高いサービスで、人々に喜びや感動を提供したい

- ホスピタリティを発揮し、顧客満足度を追求したい

- 教育を通じて、人々の可能性を広げる手伝いをしたい

- 医療・福祉の分野で、人々の健康や生活を支えたい

流通・小売

- 消費者のニーズを捉え、魅力的な商品を届けたい

- 店舗運営を通じて、地域の人々の生活に貢献したい

- サプライチェーンの効率化を通じて、社会全体の生産性向上に貢献したい

コンサルティング

- 企業の課題解決を通じて、多様な業界の発展に貢献したい

- 論理的思考力と専門性を高め、経営のプロを目指したい

- 若いうちから責任ある仕事に挑戦し、圧倒的な成長を遂げたい

官公庁・団体

- 国民全体の奉仕者として、公平・公正な社会の実現に貢献したい

- 法律や制度の面から、より良い社会の仕組みを作りたい

- 営利を目的とせず、純粋に社会貢献を追求したい

職種別

最後に、やりたい仕事内容や活かしたいスキルから軸を構築する例です。具体的な働き方をイメージするのに役立ちます。

営業

- 顧客との対話を通じて潜在ニーズを引き出し、最適な提案で課題を解決したい

- 信頼関係を構築し、長期的に顧客のビジネスパートナーでありたい

- 自社製品・サービスの価値を伝え、市場を拡大したい

- 目標達成意欲を高く持ち、成果を追求したい

企画・マーケティング

- 市場トレンドやデータを分析し、新たな価値を創造したい

- 商品やサービスのコンセプトを考え、世に送り出したい

- プロモーション戦略を立案・実行し、ヒットを生み出したい

- 顧客のインサイトを深く理解し、事業戦略に活かしたい

エンジニア

- 自らの技術力で、ユーザーにとって価値のあるサービスを開発したい

- プログラミングを通じて、ゼロから新しいものを創り出したい

- 最新技術を常に学び続け、技術で社会課題を解決したい

- チームで協力して、大規模なシステム開発に携わりたい

コンサルタント

- 多様な業界の経営課題解決に携わり、専門性と課題解決能力を高めたい

- クライアントの成功に徹底的にコミットしたい

- 論理的思考力とコミュニケーション能力を最大限に活かしたい

- 若いうちから経営層と対等に仕事がしたい

研究開発

- 未知の分野を探求し、世の中にない新しい技術や製品を生み出したい

- 地道な実験と試行錯誤を繰り返し、イノベーションを起こしたい

- 大学での研究内容を活かし、事業化に繋げたい

- 一つのテーマを深く掘り下げ、その道の第一人者になりたい

事務・管理

- 組織運営を円滑にし、現場で働く社員をサポートしたい

- 正確かつ効率的に業務を遂行し、会社の基盤を支えたい

- 縁の下の力持ちとして、組織全体の生産性向上に貢献したい

- ホスピタリティを発揮し、働きやすい職場環境を作りたい

人事

- 採用・育成を通じて、企業の成長を人の側面から支えたい

- 社員がやりがいをもって働ける制度や環境を整えたい

- 人と組織の可能性を最大化することに貢献したい

財務・経理

- 数字のプロとして、企業の健全な経営を支えたい

- 正確な会計処理を通じて、企業の信頼性を担保したい

- 経営判断に資する的確なデータを提供したい

クリエイティブ

- デザインの力で、情報や想いを分かりやすく伝えたい

- 人の心を動かすコンテンツを制作したい

- 自身の感性やアイデアを形にし、新たな文化を創造したい

販売・接客

- お客様との直接のコミュニケーションを通じて、喜びや満足を提供したい

- ホスピタリティを発揮し、ブランドのファンを増やしたい

- お客様のニーズを的確に汲み取り、最高の購買体験を提供したい

専門職(医療・福祉など)

- 専門知識や資格を活かし、直接的に人の役に立ちたい

- 困っている人に寄り添い、その人らしい生活を支援したい

- 社会的な使命感を持って、専門分野の発展に貢献したい

- 常に学び続け、専門性を高めていきたい

就活の軸のES・面接での答え方

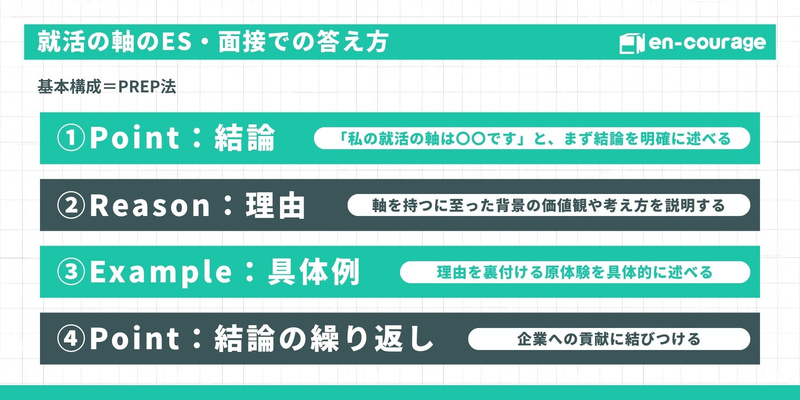

せっかく良い軸を持っていても、伝え方一つで評価は大きく変わってしまいます。元人事の成田さんが「この構成で話せる学生は、論理的思考力が高いと判断していた」と語る、面接官を納得させるための鉄板フレームワーク(PREP法)を伝授します。

【基本構成】PREP法で伝える

就活の軸を分かりやすく伝えるためには、PREP法という構成が有効です。PREP法とは、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(結論)」の頭文字を取ったもので、この順番で話すことで、聞き手は論理的に内容を理解しやすくなります。

1. Point(結論)

最初に「私の就活の軸は〇〇です」と、結論から明確に述べます。聞き手である面接官が、話の全体像を最初に把握できるようにするためです。ここを曖昧にせず、端的に言い切ることが、自信のある印象を与える上で重要です。

2. Reason(理由)

次に、「なぜなら、△△という考えを大切にしているからです」のように、その軸を持つに至った理由や背景にある価値観を説明します。なぜその結論(軸)に至ったのかという論理的な繋がりを示すことで、あなたの考え方の根幹を伝えることができます。ここは、あなたの人間性や価値観が最も表れる部分です。

3. Example(具体例)

そして、「大学時代の〇〇という経験で、△△だと実感しました」というように、理由を裏付ける具体的なエピソードを話します。自身の経験を語ることで、話に説得力と独自性が生まれます。成功体験でも失敗から学んだ経験でも構いません。その経験を通じて、何を学び、価値観がどう形成されたのかを具体的に示しましょう。

4. Point(結論の繰り返しと企業への貢献)

最後に、「以上の理由から、私は〇〇という軸を大切にしています。この軸は、△△という特徴を持つ貴社でこそ実現でき、私の強みを活かして貢献できると考えています」と、再度軸を述べた上で、それが企業とどう結びつくのかを伝えて締めくくります。ただ軸を語るだけでなく、入社後の活躍イメージまで示すことで、志望度の高さを効果的にアピールできます。

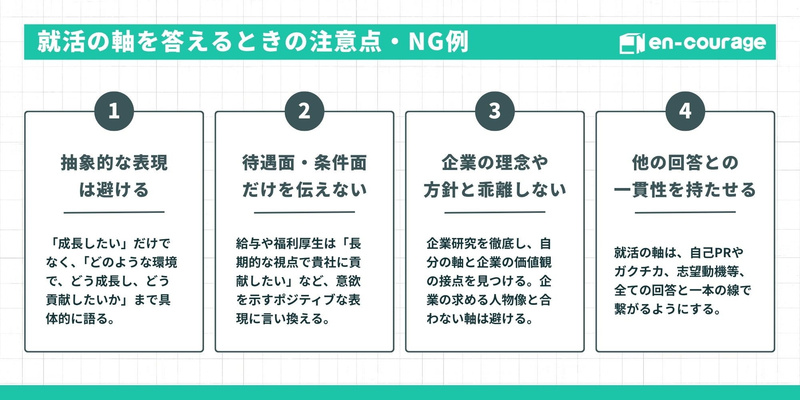

就活の軸を答えるときの注意点・NG例

良かれと思って伝えた軸が、実は面接官に「自分本位だ」「うちの会社じゃなくても良いのでは?」といったマイナスの印象を与えているケースは少なくありません。元人事の成田さんが「これは一発で落としたくなる」と語る、学生が陥りがちなNG例とその回避策を具体的に解説します。

抽象的な表現は避ける

「社会貢献がしたい」「成長したい」といった軸は、それ自体は素晴らしいものですが、多くの学生が使うため抽象的に聞こえがちです。なぜそう思うようになったのか、原体験となるエピソードを交えて具体的に語ることが重要です。

「どのような社会課題を、どのように解決したいのか」「貴社のどのような環境で、どのようなスキルを身につけて成長し、どう貢献したいのか」まで解像度を上げて説明することで、他の学生との差別化を図ることができます。

待遇面・条件面だけを伝えない

給与や福利厚生、勤務地といった待遇・条件面を軸にすること自体は問題ありません。しかし、それだけをストレートに伝えると「仕事内容への関心が低い」「条件が良い他社があればそちらに行ってしまうのでは」という印象を与えかねません。

もし待遇面を伝えたい場合は、「成果が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」「ワークライフバランスを保ち、長期的な視点で貴社に貢献したい」のように、仕事への意欲や貢献の姿勢を示すポジティブな表現に言い換えることが重要です。

企業の理念や方針と乖離しない

自分の軸を正直に伝えることは大切ですが、その企業の理念や事業方針と大きくかけ離れた軸を語るのは避けましょう。例えば、チームワークを重視する企業に対して「個人として成果を追求したい」という軸を強調すると、カルチャーフィットしないと判断される可能性があります。

事前に企業研究を徹底し、その企業の価値観を理解した上で、自分の軸と企業の共通点を見つけて語ることが求められます。

他の回答との一貫性を持たせる

就活の軸は、自己PRやガクチカ、志望動機など、他の質問への回答と一貫している必要があります。例えば、軸として「チームで協力して大きな目標を達成したい」と語っているのに、自己PRでは個人プレーでの成功体験ばかりを話していると、回答に矛盾が生じ、信憑性が低いと判断されます。

全ての回答が、あなたの定めた「就活の軸」という一本の線で繋がるように、自己分析を徹底し、話す内容を整理しておくことが重要です。

就活の軸をES・面接で答える時の例文

あなたがESや面接で伝えようとしている就活の軸は、本当に人事に響く言葉になっていますか?

en-courageで日々学生と向き合う成田さんは、「多くの学生が同じようなポイントで損をしている」と語ります。ここでは、成田さんが実際に面談で聞いて添削したビフォーアフターの例文を大公開。

どこを直せば評価されるのか、プロの視点を取り入れてあなたの回答を「受かる」レベルに引き上げましょう。

価値観

「挑戦」を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、若いうちから挑戦できる環境で働くことです。早く成長して、会社に貢献できる人材になりたいと考えています。

落ちる理由

- 具体性の欠如:「挑戦」や「成長」が何を指すのか曖昧で、入社後に働く姿がイメージできません。

- 動機の不明確さ:なぜ「挑戦」をしたいのか、その価値観の背景にある経験が語られていないため、ありきたりな回答に聞こえてしまいます。

- 受け身な印象:会社に成長させてもらいたいという姿勢に見え、主体的にどう貢献したいのかという意欲が伝わりにくいです。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「前例のない課題にも、主体的に挑戦できる環境で働くこと」です。大学のゼミ活動で、過去誰も扱わなかったテーマの研究にチームで取り組み、教授やOBの協力を仰ぎながら新たな調査手法を確立し、学会発表を成功させた経験があります。この経験から、困難な状況でも周囲を巻き込みながら道を切り拓くことに大きなやりがいを感じました。貴社の「失敗を恐れず挑戦を奨励する」という文化の中で、私の強みである主体性と行動力を活かし、新たな市場の開拓に貢献したいです。

受かる理由

- 経験に基づく説得力:ゼミ活動という具体的なエピソードにより、「挑戦」という価値観が単なる憧れではないことが伝わります。

- 企業理解度の高さ:企業の文化と自身の価値観を結びつけており、「この会社で働きたい」という明確な意思を示せています。

- 貢献意欲の具体性:「新たな市場の開拓」という形で、入社後の活躍イメージを具体的に提示できており、志望度の高さが伝わります。

「社会貢献」を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、社会貢献ができる仕事に就くことです。人々の役に立つことで、やりがいを感じたいです。

落ちる理由

- 定義の曖昧さ:「社会貢献」の範囲が広すぎるため、どのような課題にどう貢献したいのかが全く伝わりません。

- 自分本位な動機:「やりがいを感じたい」という自分の感情が主目的になっており、企業や社会への貢献視点が弱く聞こえます。

- 企業への熱意の欠如:どの企業にも当てはまる内容であるため、その会社でなければならない理由が伝わりません。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「IT技術を用いて、地方が抱える人手不足という社会課題の解決に貢献すること」です。祖父母が暮らす地域で、後継者不足により廃業する商店を目の当たりにし、この課題に強い問題意識を抱きました。貴社が提供する業務効率化SaaSは、少ない人数でも事業を継続できる可能性を秘めており、地方の活性化に大きく貢献できると確信しています。アルバイトで培ったPCスキルと課題解決への情熱を活かし、貴社のサービスをより多くの地方企業に届けることで、社会に貢献したいです。

受かる理由

- 問題意識の具体性:原体験に基づき「地方の人手不足」という具体的な社会課題を挙げることで、社会貢献への本気度が伝わります。

- 事業内容への深い理解:企業のサービスが自身の問題意識をどう解決できるかを明確に述べており、企業研究の深さを示すことができています。

- 貢献方法の明確化:自身のスキルを活かしてどう貢献したいかまで言及できており、入社後の活躍が期待できます。

「専門性」を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、専門性を高められる環境で働くことです。プロフェッショナルとして、どこでも通用するスキルを身につけたいです。

落ちる理由

- 貢献意欲の欠如:「スキルを身につけたい」という自己の成長欲求が前面に出ており、会社をステップアップの踏み台と捉えている印象を与えます。

- キャリアプランの不明確さ:「何の専門性」を「なぜ高めたいのか」が不明なため、キャリアに対する考えが浅いと判断される可能性があります。

- 長期的な視点の欠如:「どこでも通用する」という表現は、裏を返せば転職を視野に入れていると受け取られかねず、長く働く意欲が疑われます。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「データ分析の専門性を高め、顧客の意思決定を支援すること」です。大学で統計学を専攻し、データに基づいて物事を判断することの重要性を学びました。特に、マーケティングリサーチの授業で、データ分析から消費者インサイトを導き出すプロセスに面白さを感じました。貴社は、業界トップクラスのデータ量を保有し、若手にも分析業務を積極的に任せる環境があると伺っています。この環境で専門性を磨き、精度の高い分析によって顧客の事業成長に貢献できる人材になりたいです。

受かる理由

- 専門性と貢献の結びつき:専門性を高めることが、最終的に「顧客の事業成長への貢献」に繋がるという、Win-Winの構図を示すことができています。

- 価値観の背景:大学での専攻と紐づけることで、なぜその専門性に興味を持ったのかという理由に一貫性と説得力が生まれます。

- 企業への魅力の具体化:企業の強み(データ量、若手の裁量)を明確に理解しており、その環境でなければならない理由を的確に述べられています。

業界

IT業界を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、IT業界で働くことです。ITは今後も伸びていく業界であり、将来性を感じています。最先端の技術に触れながら、社会に貢献していきたいです。

落ちる理由

- 他力本願な志望動機:「業界が伸びているから」という理由は、自らの意思ではなく外部環境に依存しており、主体性が感じられません。

- 業界理解の浅さ:IT業界の中で、どのような領域(Web、SIer、通信など)で、何を成し遂げたいのかが全く見えません。

- 企業への関心の欠如:「IT業界であればどこでも良い」という印象を与え、なぜこの企業なのかという問いに答えられていません。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「ITの力で、人々の『働く』に関する課題を解決すること」です。飲食店でのアルバイトで、非効率なシフト管理によって従業員の負担が増えている現状を目の当たりにし、ITによる課題解決の重要性を痛感しました。特に貴社は、業界トップシェアの勤怠管理システムを提供しており、多くの企業の働き方改革を支えています。貴社でなら、私自身の課題意識を活かし、より多くの人が働きやすい社会の実現に貢献できると考えています。

受かる理由

- 明確な目的意識:「『働く』に関する課題解決」という具体的な目的があるため、単なる業界への憧れではないことが伝わります。

- 原体験に基づく熱意:アルバイトでの実体験が語られていることで、課題解決に対する強い当事者意識と熱意が感じられます。

- 企業選びの明確な基準:企業の事業内容と自身の問題意識が完全に一致しており、志望度の高さと企業研究の深さを示すことができています。

メーカーを軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、ものづくりに携われるメーカーで働くことです。日本の高い技術力に魅力を感じており、人々の生活を支える製品を作りたいです。

落ちる理由

- 動機の抽象性:「なぜものづくりがしたいのか」という根本的な動機が「魅力」という言葉で片付けられており、深掘りされていません。

- 事業理解の不足:メーカーと一口に言っても商材(BtoB、BtoC)や分野は様々であり、どの領域で何をしたいのかが不明確です。

- 受け身な姿勢:「製品を作りたい」という希望は語られていますが、そのために自分がどう貢献できるのかという視点が欠けています。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「独自の技術力を通じて、環境問題という社会課題の解決に貢献すること」です。大学で材料工学を専攻する中で、環境負荷の少ない新素材の可能性に感銘を受けました。貴社は、業界に先駆けて植物由来の素材開発に成功し、製品化を実現しています。その高い技術力と環境への配慮という理念に強く共感しました。大学で培った知識を活かし、貴社の素材開発の一員として、持続可能な社会の実現に貢献したいです。

受かる理由

- 専門性との一貫性:大学での専攻と結びつけることで、メーカーを志望する理由に論理的な一貫性と説得力が生まれています。

- 具体的な企業研究:企業の具体的な取り組み(植物由来の素材)や理念にまで言及しており、深く企業を理解していることが伝わります。

- 即戦力としてのアピール:自身の専門知識をどう活かして貢献できるかを具体的に述べられており、入社後の活躍を期待させます。

金融業界を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、金融業界で働くことです。お金という社会の血液を扱う仕事に責任とやりがいを感じます。経済を支える一員になりたいです。

落ちる理由

- 教科書的な理解:「社会の血液」「経済を支える」といった表現が借り物の言葉に聞こえ、業界の仕事を自分事として捉えられていない印象です。

- 業界の絞り込み不足:金融業界の中でも、銀行・証券・保険など多岐にわたる業態のどれに、なぜ興味があるのかが不明です。

- 顧客視点の欠如:「やりがいを感じる」という自分視点の言葉が先行し、顧客や社会にどう貢献したいのかという視点が弱いです。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「挑戦する中小企業の成長を、金融の側面から支援すること」です。父が中小企業を経営しており、資金繰りに苦労しながらも事業を拡大していく姿を間近で見てきました。その経験から、企業の挑戦を支える金融の役割の重要性を実感しています。中でも貴行は、地域密着を掲げ、企業の将来性や技術力を評価する独自の融資制度に強みを持っています。私も顧客と深く向き合い、単なる資金提供に留まらない最適なソリューションを提案することで、地域経済の活性化に貢献したいです。

受かる理由

- 強い原体験:個人的な背景に裏打ちされた志望動機は非常に説得力があり、仕事への熱意と覚悟が伝わります。

- 明確なターゲット:「中小企業支援」という具体的なターゲットを定め、その企業の強みと結びつけているため、志望度の高さが際立ちます。

- 主体的な貢献意欲:「最適なソリューションを提案する」という言葉から、単にお金を扱うだけでなく、顧客の課題解決に主体的に取り組む姿勢がうかがえます。

職種

営業職を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、営業職としてコミュニケーション能力を活かすことです。人と話すことが得意なので、営業職に向いていると考えています。お客様に喜んでもらえるように頑張りたいです。

落ちる理由

- 仕事理解の浅さ:営業職を単なる「話す仕事」と捉えており、ビジネスにおける本質的な役割(課題解決、価値提供)への理解が不足しています。

- 自己評価の客観性欠如:「得意」「向いている」という自己評価に客観的な根拠がなく、学生気分の抜けない印象を与えます。

- 顧客視点の不足:「お客様に喜んでもらいたい」という気持ちは大切ですが、そのために「何を」「どのように」するのかが語られていません。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「顧客との信頼関係を第一に、潜在的な課題まで解決する営業」です。個別指導塾のアルバイトで、生徒一人ひとりと対話を重ね、成績だけでなく学習習慣の課題まで発見し、解決策を提案した結果、担当生徒全員の成績向上を実現しました。この経験から、相手を深く理解し、表面化していないニーズに応えることにやりがいを感じています。顧客との長期的な関係構築を重視する貴社の営業スタイルの中で、私の強みである傾聴力と提案力を活かし、お客様の事業成長に貢献したいです。

受かる理由

- 営業観の具体性:自身の経験から導き出された「潜在的な課題まで解決する営業」という明確な営業観を提示できています。

- スキルの客観的証明:アルバイト経験と「傾聴力」「提案力」を結びつけることで、自身の強みに客観的な説得力を持たせています。

- 企業とのマッチング:企業の営業スタイルを理解した上で、自身の強みがどう貢献に繋がるかを論理的に説明できており、入社後の活躍イメージが湧きます。

企画・マーケティング職を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、企画・マーケティング職に就くことです。新しいものを生み出す仕事に憧れており、自分のアイデアを形にしてみたいです。

落ちる理由

- 華やかなイメージ先行:企画職の表面的なイメージに惹かれているだけで、地道な分析や調整といった泥臭い業務への理解が感じられません。

- 独りよがりな発想:「自分のアイデアを形にしたい」という欲求が強く、市場や顧客のニーズに応えるという視点が欠けています。

- 受け身な姿勢:「憧れている」「してみたい」といった言葉からは主体性が感じられず、ビジネスの厳しさを理解していない印象を与えます。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「データ分析に基づき、顧客のインサイトを捉えた商品企画を行うこと」です。大学のゼミで、ある商品のプロモーション戦略を立案した際、アンケート調査とデータ分析を通じてターゲット層の隠れたニーズを発見し、企画に反映させた経験があります。このプロセスに大きな面白さを感じ、論理的な根拠に基づいた企画の重要性を学びました。データ活用を重視し、顧客理解を徹底する貴社の開発姿勢に強く惹かれています。ゼミで培った分析力と企画力を活かし、貴社のヒット商品創出に貢献したいです。

受かる理由

- 企画への解像度の高さ:企画職の中でも「データ分析に基づく」という具体的なアプローチを示しており、仕事への深い理解がうかがえます。

- 成功体験による裏付け:ゼミでの経験を通じて、自身の強みである「分析力」と「企画力」を客観的にアピールできています。

- 再現性の提示:企業の開発姿勢と自身の強みを結びつけることで、入社後も同様に成果を出せる人材であることを示唆できています。

エンジニア職を軸にする場合

落ちる就活の軸の回答

私の就活の軸は、エンジニアとして働くことです。プログラミングが好きで、ものづくりで社会に貢献したいです。

落ちる理由

- 趣味の延長線上:「好き」という感情が動機の中心であり、プロフェッショナルとして技術に向き合う覚悟や探究心が伝わりません。

- 志向性の不明確さ:「ものづくり」が何を指すのか曖昧で、どのような技術を用いて、どのようなプロダクトを開発したいのかという志向が見えません。

- チーム開発への意識の欠如:自分の興味関心が主になっており、チームで協力してプロダクトを開発するという、仕事としてのエンジニアリングの視点が不足しています。

受かる就活の軸の回答

私の就活の軸は「ユーザーのフィードバックを迅速に反映できる、アジャイルな開発環境で自社サービスを成長させること」です。個人でアプリを開発した際、ユーザーレビューを参考に何度も改善を重ね、評価を高めていくプロセスに大きなやりがいを感じました。この経験から、技術力だけでなく、ユーザー視点を持つことの重要性を学びました。ユーザーファーストの開発体制を徹底し、週単位での改善サイクルを実践している貴社でこそ、私の強みを最大限に活かせると考えています。チームの一員として、サービスの価値向上に貢献したいです。

受かる理由

- 明確な開発思想:個人開発の経験から「ユーザー視点」や「改善プロセス」の重要性を学んでおり、確固たる開発思想を持っていることが伝わります。

- ビジネス視点の保有:単にコードを書くだけでなく、サービスを「成長させる」というビジネス視点を持っており、事業への貢献意欲の高さがうかがえます。

- 企業文化との一致:企業の具体的な開発体制を理解した上で、自身の志向性との一致をアピールできており、高いマッチ度を感じさせます。

就活の軸がない・見つからない場合の対処法

en-courageには毎年、「周りは軸が決まっているのに、自分だけ見つからなくて不安」という焦りの声が数多く寄せられます。

元人事の成田さんは、「軸がないのではなく、見つけ方の引き出しが少ないだけ。焦る必要は全くない」と言います。そんな悩めるあなたに、成田さんが実際に多くの学生にアドバイスしている具体的な対処法をお伝えします。

▼就活の軸など「どうしていいかわからない」という悩みがある方は、こちらもご参照ください。

「就活どうしていいかわからない...」よくある5つの悩みに!現役人事の処方箋

まずは「軸がない」自分を受け入れる

就活を始めたばかりの段階で、明確な軸がないのは自然なことです。周りの友人がスラスラと軸を語っているのを聞くと焦るかもしれませんが、無理に取ってつけたような軸を作る必要はありません。まずは「まだ自分に合う軸を探している段階だ」と現状を受け入れ、じっくりと自己分析や情報収集に取り組むことが大切です。

「やりたくないこと」から考えてみる

「やりたいこと」が思い浮かばない場合は、逆のアプローチとして「やりたくないこと」や「避けたい環境」を書き出してみるのが有効です。例えば、「ノルマが厳しい仕事は避けたい」「転勤が多いのは難しい」「単純作業の繰り返しは合わない」といったNG条件をリストアップしていくと、自分が仕事や職場環境に何を求めているのか、大切にしたい価値観が自然と見えてきます。消去法で考えることで、結果的に自分の軸を定めるヒントが見つかります。

第三者に相談してみる(他己分析)

自分一人で考えていると、主観にとらわれてしまい、自分の強みや価値観に気づけないことがあります。そのような時は、家族や友人、大学の先輩やキャリアセンターの職員など、信頼できる第三者に「自分はどんな人間だと思うか」「どんな仕事が向いていそうか」と聞いてみる「他己分析」が非常に効果的です。

客観的な視点を取り入れることで、自分では思ってもみなかった長所や適性を発見でき、それが就活の軸を見つける大きなきっかけになることがあります。特に、数多くの学生を見てきた就活エージェントに相談すると、プロの視点から自分では気づかなかった強みや適性を的確に言語化してくれるでしょう。

多くの企業情報に触れてみる

まだ自分の軸が定まっていない段階では、業界や職種を絞りすぎず、幅広い企業の情報に触れてみることが重要です。合同説明会やインターンシップに積極的に参加し、様々な企業の事業内容や社員の雰囲気を感じてみましょう。その中で「この仕事は面白そうだ」「この会社の理念に共感できる」といった、心が動く瞬間があるはずです。

「なぜそう感じたのか」を深掘りすることで、自分の中に眠っていた興味や価値観が明確になり、就活の軸へと繋がっていきます。どの企業の情報を見れば良いか分からない場合は、就活エージェントに相談すれば、あなたの興味や可能性に合いそうな企業を客観的な視点で紹介してもらうこともできます。

よくある質問

就活の軸は何個あるべき?

就活の軸は、2〜3個に絞って準備するのがおすすめです。多すぎると一貫性がなくなり、話が散漫になる可能性があります。一方で、1つだけだと視野が狭いと捉えられたり、深掘りされた際に答えに窮したりするリスクがあります。

関連性のある複数の軸を組み合わせ、「社会貢献性」「成長環境」「専門性」のようにバランス良く設定できると、多角的な視点を持っていることをアピールできます。どの軸を組み合わせれば良いか迷う場合は、就活エージェントに相談し、あなたの人柄や経験に合った軸の組み合わせを一緒に考えてもらうのも一つの手です。

途中で変わってもいい?

就活の軸は、途中で変わっても全く問題ありません。むしろ、業界研究や企業説明会、インターンシップなどを通じて様々な情報に触れる中で、考えが変化したり、新たな価値観に気づいたりするのは自然なことであり、自己理解が深まっている証拠とも言えます。

大切なのは、「なぜ軸が変わったのか」その理由を自分自身で論理的に説明できるようにしておくことです。変化の経緯を説明できれば、学びながら自己をアップデートできる人材としてポジティブに評価される可能性もあります。軸が変わった理由をうまく言語化できるか不安な場合は、就活エージェントに面接練習の相手になってもらい、考えを整理するのも良いでしょう。

「他社でもいいのでは?」と聞かれたらどうする?

この質問は、学生の志望度の高さと企業研究の深さを測るためのものです。効果的に切り返すためには、その企業「ならでは」の魅力を具体的に伝えることが不可欠です。

同業他社と比較した上での事業の強み、独自の社風、説明会で聞いた社員の方の言葉への共感など、「その会社でなければならない理由」を明確に述べましょう。「〇〇という私の軸は、△△という特徴を持つ貴社でしか実現できないと考えています」というように、自分の軸と企業固有の魅力を結びつけて語ることで、熱意と本気度を伝えることができます。

企業ごとの特徴を深く比較検討するためには、質の高い情報収集が欠かせません。就活エージェントは、企業の内部情報や社風に詳しいこともあるため、より説得力のある回答を作る手助けをしてくれるでしょう。

監修:成田 駿

元日系大手人事/就活サポーター

日系大手事業会社で最年少部長に就任し、新卒採用に5年以上従事。戦略設計からイベント企画、選考フロー、研修まで新卒採用の入口から出口までを幅広く担当し、延べ3,000名以上の学生と接点を持つ。人事業務以外でも累計2,000名以上の就活生を個別に支援し、大手・外資・メガベンチャーなど多様な企業への内定実績を誇る。

協力:NPO法人en-courage

en-courage(エンカレッジ)は、就活生のキャリア形成を支援する日本最大級のNPO法人です。全国約120大学に支部を展開し、約2,000名のメンターが在籍しています。メンターは就活を終えたばかりの一つ上の先輩で、週次の面談を通じて担当する就活生のキャリア支援を行っています。 常に最新かつリアルな就活情報を収集できるため、学生の視点に立った信頼性の高いキャリア情報や実践的な就職活動ノウハウを発信できます。