就活で避けて通れないのが「エントリーシート(ES)」の提出。しかし、何を書けばいいのかわからず、つまずく就活生も少なくありません。

本記事では、日系大手企業の元人事で、現在en-courageで就活サポーターを務める成田さんによる「企業が見ているポイント」と、en-courage利用者へのインタビューを基に、よくある躓きや悩みも解説。

志望動機・自己PR・ガクチカなど設問別の例文付きで、合格するエントリーシートの書き方を網羅的に解説します。

エントリーシートの概要

エントリーシートとは

エントリーシート(ES)は、応募先の企業に対して、自己PRや学生時代に取り組んだこと(いわゆる「ガクチカ」)、志望動機などを記載し、主にWeb上で提出する書類を指します。限られた文字数の中で、自分という人間像を読み手に正しく伝える必要があるため、就職活動の第一のハードルとされることが多い書類です。

エントリーシートと履歴書の違い

ESと混同されやすい書類に「履歴書」があります。実際にen-courage利用者にインタビューしたところ、違いを明確に理解している就活生は多くありませんでした。しかし、両者には目的や内容に明確な違いがあります。

履歴書は、コンビニや大学の生協などで市販されているフォーマットで手に入り、氏名・住所・学歴といった「個人の基本情報」を記載するのが主な目的です。

一方で、エントリーシートは、企業の公式サイトや企業から指定されたフォーマットを通じて入手し、自己PRや志望動機など、自身の“人柄”や“想い”に関する内容を中心に問われます。

▼履歴書の書き方を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

そのまま使える見本つき! 履歴書の書き方・出し方マニュアル

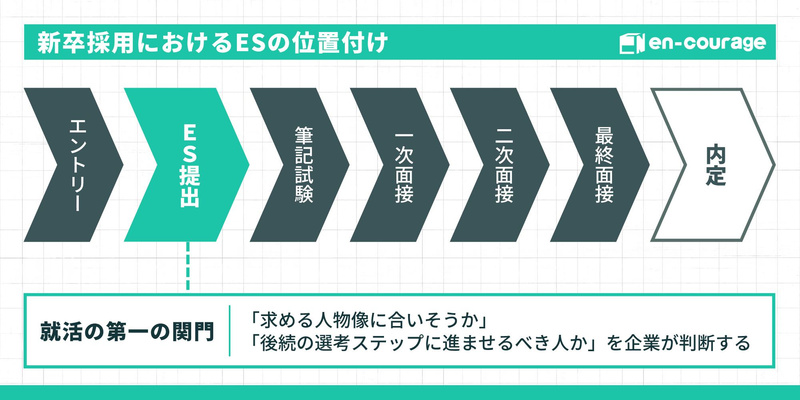

新卒採用におけるエントリーシートの位置付け

エントリーシート(ES)は、新卒採用における最初の課題といえる存在です。ESを通過しなければ、面接はもちろんのこと、Webテストや筆記試験など後続の選考ステップに進むことすらできません。

まずはこのES選考という最初の関門を突破することが、就職活動を進めるうえでの第一目標となります。

エントリーシートの種類・提出方法

エントリーシート(ES)には、「Web形式」「手書き」「白紙記入型」など、いくつかの種類があります。現在ではWeb上で提出する方式が主流ですが、例外として、ESを郵送で提出したり、会社説明会や選考会場でその場で記入したりするケースも存在します。

どの形式が求められるかは企業によって異なるため、事前に選考情報を確認しておくことが大切です。就活エージェントを活用して、志望企業のES形式を把握しておきましょう。

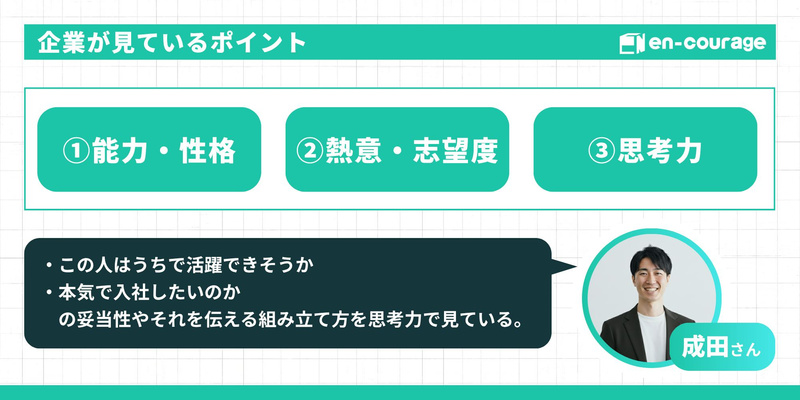

企業が見ているポイント

日系大手企業で人事を務めていた成田さんに、ESで企業が見ているポイントを教えてもらいました。企業は、まず「この人はうちで活躍できそうか」を見ています。そこで期待を持てれば、「本気で入社したいと思っているのか」に注目し、最後にその熱意や自己評価に根拠があるかを確かめます。

熱意や強みは、語るだけでは伝わりません。行動や結果に裏付けられて、はじめて説得力を持ちます。

ここでは、企業がどんな視点でESを読み、どのように見極めているのかを掘り下げていきます。

能力・性格

以下のような設問では、学生時代の経験や自身が考える強み・弱みを通じて、応募者が企業の求める人物像とマッチしているかどうかが、人間性の側面から判断されます。

- 学生時代に最も力を注いだことを教えてください。

- あなた自身のアピールポイントを教えてください。

- ご自身の長所と短所について教えてください。

企業は、こうした質問を通じて応募者の「行動特性」や「価値観」を見極め、自社の文化や職種にフィットするかどうかを判断しています。

熱意・志望度

次のような設問では、応募者の志望度の高さや企業との方向性の一致を確認し、「内定後に本当に入社する意思があるのか」「自社と価値観が合っているか」などを見極めています。

- 当社を志望する理由を教えてください。

- 就職活動で大切にしている軸を教えてください。

- 10年後の理想のキャリア像を教えてください。

企業はこれらの質問を通して、学生の目指すキャリアと自社の提供できる環境が重なるかどうかを見ています。

思考力

以下のような設問では、課題に対してどのような思考プロセスや判断をするかを通じて、企業が求める人物像と一致するかを「スキル面」から確認しています。

- 最近注目しているニュースを教えてください。

- 当社の〇〇という商品を倍の売上にするにはどうすればよいと思いますか。

- 新しい広告アイデアを提案してください。

企業はこのような問いを通じて、物事にどうアプローチするか、論理的に考える力や発想力が備わっているかを見極めています。

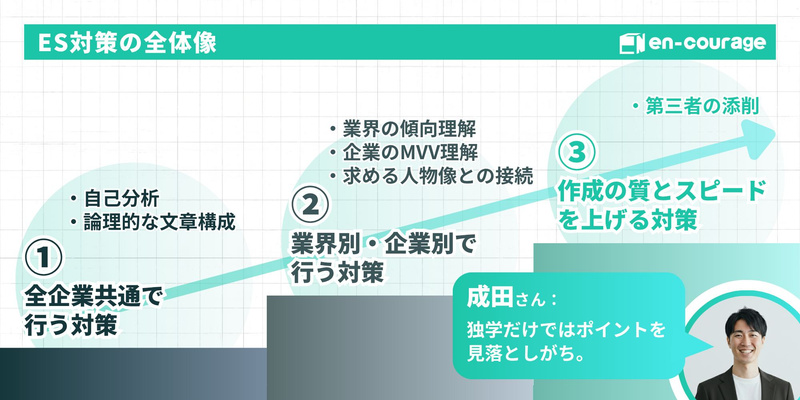

エントリーシート対策の全体像

全企業共通で行う対策

- 自己分析を徹底する:エントリーシートで最も重要なのは、「自分を正確に理解しているかどうか」です。価値観・強み・弱み・行動特性などを深掘りし、自分自身の「軸」を明確にすることが、全ての設問の土台になります。

- 論理的な文章構成を意識する:ESはビジネス文書として扱われます。PREP法(結論→理由→具体例→再結論)や、起承転結の型を用いて、論理的でわかりやすい構成を心がけましょう。

業界別・企業別で行う対策

- 業界ごとの傾向を理解する:例えばコンサル業界では「論理的思考力」、広告業界では「独自性や発想力」、金融業界では「責任感や誠実さ」が重視されます。業界研究を通じて、求められる人物像を的確に捉え、それに沿った表現を工夫しましょう。

- 企業のミッション・ビジョンを理解する:企業が掲げる理念やビジョンに共感していることを示すと、「カルチャーフィット」を伝えることができます。その際、単なる共感ではなく、具体的なエピソードとともに語ることで説得力が増します。

- 求める人物像との接続を意識する:ただ自分を語るのではなく、「その企業が求める人物像」に自分のどの要素がマッチするのかを示す視点が必要です。企業HPや採用ページにあるキーワードを拾って、エントリーシートに自然に織り込むのが効果的です。

エントリーシート作成の質とスピードを上げる対策

- 第三者に添削してもらう:第三者の目でチェックしてもらうことで、文法ミスや論理の飛躍を防げます。大学のキャリアセンターや就活エージェント、OB・OG訪問の際に添削を依頼するとよいでしょう。

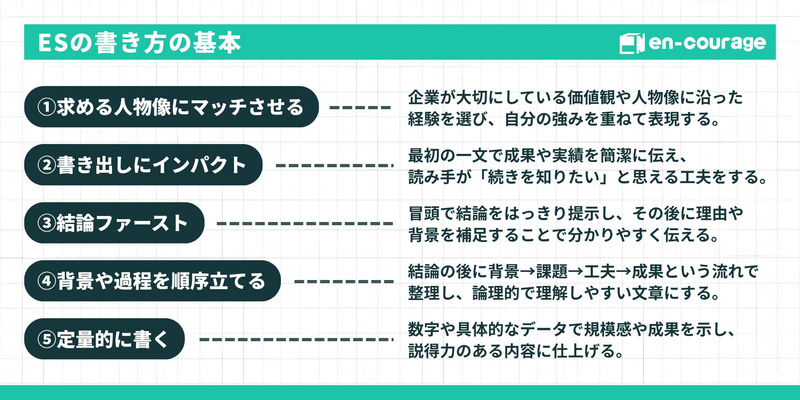

エントリーシートの書き方の基本

毎年多くのen-courage利用者から「何を書けばいいかわからない」「うまく伝えられない」といったお悩みの声をよく聞きます。実際、どれだけ伝えたいことがあっても、書き方ひとつで評価は大きく変わります。

この章では、企業に「会ってみたい」と思わせるエントリーシートを書くための基本を就活サポーターの成田さん監修の基、解説します。

求める人物像にマッチするように書く

エントリーシートでは、企業が求める人物像に沿った内容を書くことが重要です。企業の採用サイトやメッセージから価値観や期待を読み取り、それにマッチした経験を選んで表現しましょう。

例えば電通は「未来を切り拓く意志」や「自分ならではの視点で価値を創る姿勢」を重視しており、受け身ではなく自発的に行動した経験が好まれます。一方、明治安田生命では「高い倫理観」「挑戦心」「仲間と助け合う力」が重視されるため、チームで工夫しながら課題に取り組んだ経験が有効です。

企業ごとの期待に合わせて、自分の強みや行動を的確にアピールすることが、評価されるエントリーシートにつながります。

書き出しにインパクトを持たせる

ESの最初の一文は、読む人の興味を惹く「勝負ポイント」です。限られたスペースの中で「どんな経験をして、どんな成果を出したのか」が一目で伝わるように、書き出しにはインパクトを持たせることを意識しましょう。

例えば、「ゼロから立ち上げたサークルを1年で150人に拡大」や「全国1万人中の5位に入賞」など、実績やスケール感が伝わる一文を先に置くことで、「続きを読みたい」と思わせる効果があります。最初に結論を簡潔に提示しつつ、読み手の関心を引く構成を心がけましょう。

結論ファーストで書く

エントリーシートでは、志望動機や自己PRといった項目においても「最初に結論を伝える」ことが効果的です。冒頭で自分の主張や答えを明確に示し、その後に理由やエピソードを補足することで、読み手に伝わりやすくなります。

背景や過程を順序立てて書く

エントリーシートでは結論を示した後に、その結論へ至る背景やプロセスを整理して伝えることが大切です。順序立てて説明することで、採用担当者に「理解しやすい文章」という印象を与えられます。

例えば以下の流れを意識すると効果的です。

- 体験の概要と成果

- 取り組んだきっかけや背景

- 直面した課題や困難点

- 課題に向けた解決策や工夫

- 取り組みの結果や得られた学び

定量的に書く

エントリーシートでは「わかりやすさ」と「具体性」が大切です。そのためには、できるだけ数字を交えて記載することを意識しましょう。

例えば「大会で優勝した」と書くよりも、「参加者100名の大会で優勝した」と表現した方が、実績の規模感や成果が伝わりやすくなります。数値を取り入れることで、新卒採用担当者にとってもイメージしやすく、説得力のあるエピソードになります。

エントリーシートの構成とコツ

伝えたい内容があっても、構成次第で伝わりません。どれだけ良いエピソードでも、順序や見せ方を誤ると、相手の心に届かないのがエントリーシートです。

ここでは、「志望動機」「自己PR」「ガクチカ」など、よく問われるテーマ別に、成田さんが考える「伝わる構成」と「書き方のコツ」を解説します。

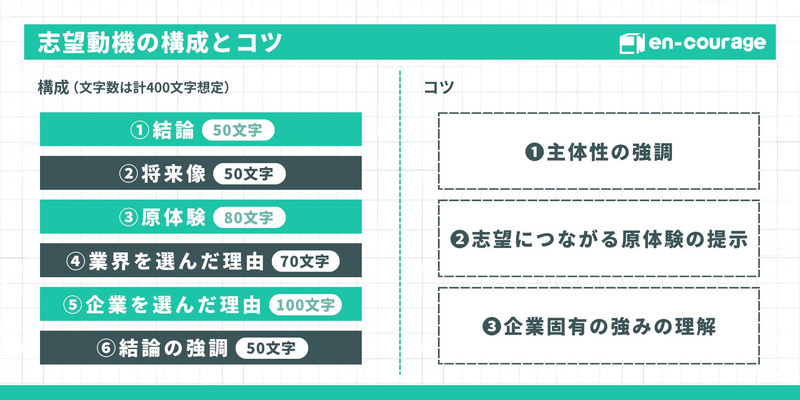

志望動機

構成

- 結論:一言で、この企業を志望する理由は何か?

- 将来像:どんなキャリアを目指しているのか?

- 原体験:なぜそのビジョンを持つようになったのか?

- この業界を選んだ理由:なぜこの業界か?(他業界との比較含む)

- この企業を選んだ理由:なぜこの企業か?(他社との比較含む)

- 結論の強調:改めて、なぜこの企業でなければならないのか?

コツ

- 主体性を強調する。

- 志望につながる原体験を具体的に示す。

- 他社にない企業固有の強みを理解する。

▼「志望動機」の書き方を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

チェックシート付き!エントリーシート対策「志望動機」

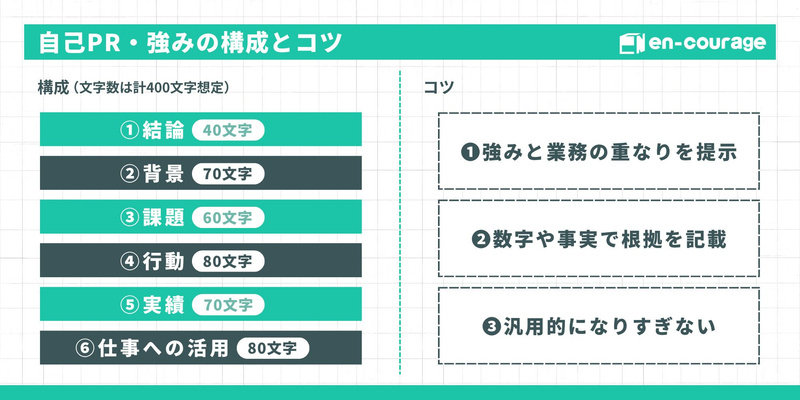

自己PR・強み

構成

- 結論:一言で、あなたの強みは何か?

- 背景:その強みをどのように培ったのか?

- 課題:強みを発揮したとき、どんな課題に直面していたのか?

- 行動:その課題に対して、強みを活かしてどう取り組んだのか?

- 実績:その成果はどんな数値や事実で裏付けられるのか?

- 仕事への活用:その強みを企業でどう活かし、貢献できるのか?

コツ

- 強みと志望職務の業務が重なることを示す。

- 数字や事実で根拠を書く。

- 汎用的になりすぎない。(例:協調性→対立を調整して合意形成できる協調性)

▼「自己PR」の書き方を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

エントリーシート必出。【自己PR】の書き方教えます

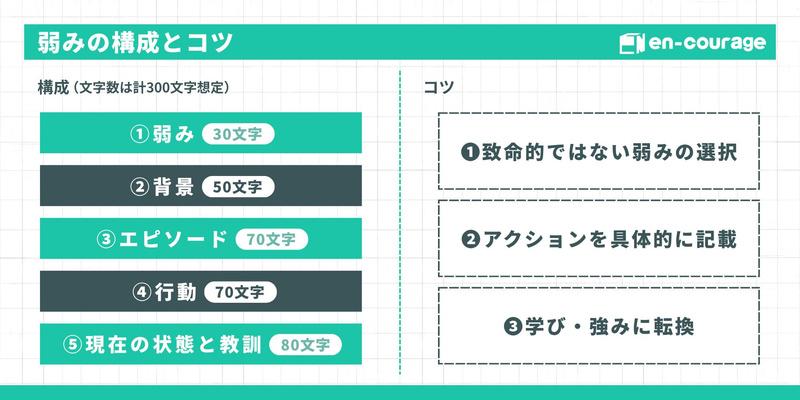

弱み

構成

- 弱み:一言で、あなたの弱みは何か?

- 背景:その弱みはどんな場面で現れてしまうのか?

- エピソード:弱みによってどんな困難や反省を経験したのか?

- 行動:その弱みを克服するために何を実践してきたのか?

- 現在の状態と教訓:いまその弱みをどの程度克服できているのか?/そこからどんな学びを得たのか?

コツ

- 致命的ではない弱みを選ぶ。

- 改善アクションや工夫を具体的に書く。

- 学び・強みに転換する。

▼「強み・弱み」の書き方を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

好印象を与えるエントリーシート・面接の長所・短所とは!?

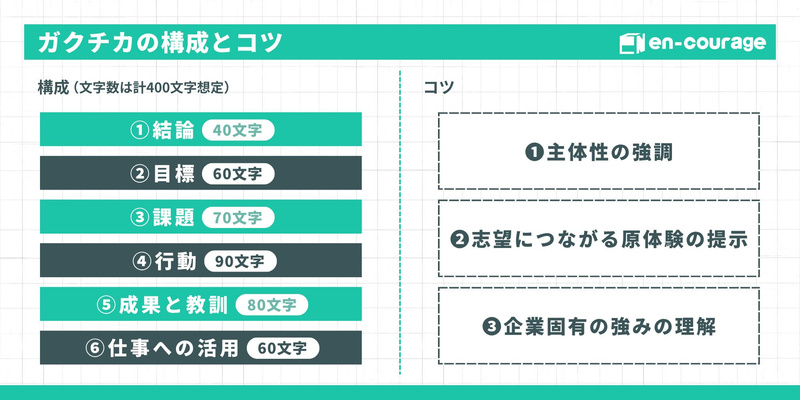

ガクチカ

構成

- 結論:一言で、学生時代に最も力を入れたことは何か?

- 目標:その取り組みでどんな目標を掲げたのか?

- 課題:どんな課題や困難に直面したのか?

- 行動:課題解決のためにどんな行動をとったのか?

- 成果と教訓:どんな成果を上げ、どんな力を身につけたのか?

- 仕事への活用:その経験や学びを社会人生活にどう活かすのか?

コツ

- 自分にとって高い目標を掲げ、その実現に挑んでいることを伝える。

- 取り組み前後の状態の違いを明確に示す。

- 経験を社会人生活で再現できる根拠を書く。

▼「ガクチカ」の書き方を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

チェックシート付き!エントリーシート対策「学生時代に1番力を入れたこと」

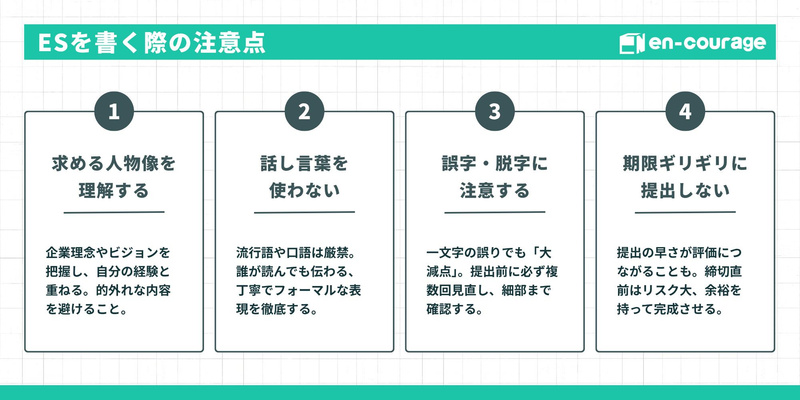

エントリーシートを書く際の注意点

どれだけ内容が優れていても、伝わりづらかったり、締切や形式を守れなければ評価されません。無駄な減点を防ぐために、最低限押さえておくべき注意点をご紹介します。

求める人物像を理解する

エントリーシートでは、「自分が企業の求める人物像と一致しているか」を伝えることが重要です。企業理念やビジョン、行動指針を事前に調べ、自身の経験や価値観と重なる点を整理しましょう。その上で、なぜ自分がその企業に適しているのかを明確に示すことで、説得力のある内容になります。

<事例>

- 野村総合研究所(NRI):採用サイトでは、社員に対して「社会や顧客の課題解決という使命を担う存在であること」や「一人ひとりがプロフェッショナルであること」を求めていると明記されています(参考:NRI採用サイト)。これを踏まえると、自ら高い目的意識を持ち、学びながら挑戦を続けてきた経験がある学生こそ、NRIの求める人物像に近いと言えるでしょう。

- NTTデータ:採用サイトでは「考導力」「変革力」「共創力」という3つの力を重視し、さらにそれを支える強い意志と情熱を大切にしていると示されています(参考:NTTデータ採用サイト)。例えばチームでの活動経験において、自ら課題を掘り下げ、周囲を巻き込みながら改善を進めたようなエピソードがあると、企業が期待する資質と合致していることが伝わりやすくなります。

話し言葉を使わない

エントリーシートは、ビジネス文書としての形式が求められるため、カジュアルな口語表現は避ける必要があります。

特に流行している言い回しや俗語などは、フォーマルな文面には適さないケースが多く、慎重に言葉を選ぶことが大切です。

下書きの段階では、日常会話のような表現が紛れ込んでいないかどうかを見直し、丁寧で標準的な語句を使えているかを確認しましょう。

誤字・脱字に注意する

エントリーシートにおいて、誤字や脱字は選考上の大きなマイナスポイントとなる可能性があります。

文字のミスがあると、「確認を怠っている」「仕事が雑」といった印象を与えてしまい、評価を下げる原因になりかねません。

提出前には何度も内容を読み返し、細部にわたって丁寧にチェックを行うことが重要です。

期限ギリギリではなく早めに提出しよう

エントリーの数が増えたり、他の選考が重なったりすると、エントリーシートの提出が締切直前になってしまうことがあります。

しかし、内容の完成度だけでなく、提出の早さが評価につながることも少なくありません。クオリティを保ちつつ、迅速に提出するための工夫を意識して進めましょう。

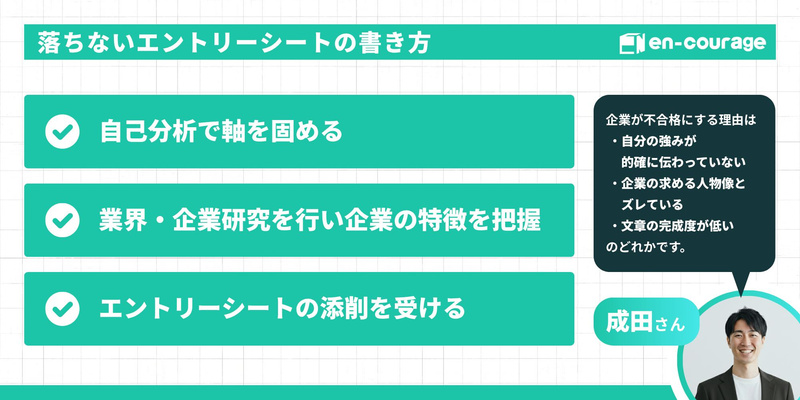

落ちないエントリーシートの書き方

成田さんが実際に不合格にしたエントリーシートは、

- 自分の強みが的確に伝わっていない

- 企業の求める人物像とズレている

- 文章の完成度が低い

のうちのどれかです。通過するESを書くには、自分の軸を持ち、企業の特徴をつかみ、第三者の視点で仕上げることが欠かせません。

ここでは、通過率を高めるために押さえておきたい3つの視点を紹介します。書く前に必ず確認してください。

自己分析で軸を固める

落ちないエントリーシートを作るには、「自分らしさ」や「一貫性」がにじむ内容が欠かせません。そのためには、まず自己分析を通じて、自分の価値観や行動の背景を明確にしておくことが重要です。

例えば「なぜその選択をしたのか」「どんな時に力を発揮できるのか」といった問いを自分に投げかけることで、自分なりの判断軸が見えてきます。自分史やモチベーショングラフ、ジョハリの窓などのツールを使えば、経験を可視化しながら整理でき、思考の深掘りにも役立ちます。

こうして見つけた自分の軸が、エピソード選びや表現に自然と一貫性をもたらし、読み手に納得感を与えるESへとつながります。書き始める前に、しっかりと土台を築いておきましょう。

業界・企業研究を行い企業の特徴を把握

エントリーシートでは、その企業の「求める人物像」に合った内容を書くことが重要です。どれだけ優れた自己PRでも、企業の価値観や方向性とズレていれば評価されにくくなります。

例えばコンサル業界では「論理的思考力」や「クライアントへの提供価値への意識」が重視される一方、メーカーでは「モノづくりへの情熱」や「地道な改善力」が評価されやすい傾向があります。

業界や企業ごとの特徴を把握したうえで、自分の強みや経験とどう結びつくかを考えておくと、説得力のあるESが書けるようになります。企業HPや採用ページだけでなく、実際に社員の声などもチェックしておくと良いでしょう。

エントリーシートの添削を受ける

自分では「よく書けた」と感じたエントリーシートでも、実際に選考を通過しないことがあります。そのとき、自分のどこが評価されなかったのかを一人で分析するのは困難です。

だからこそ、他者からの客観的なフィードバックを得ることが重要です。ESの対策においては「第三者の目でのチェック」と「スケジュールに余裕を持って準備すること」が大きな鍵を握ります。友人や就活経験者、大学のキャリアセンターなどを活用して、ESを添削してもらいながら、より完成度の高い内容にブラッシュアップしていきましょう。

エントリーシートの設問別の例文

続いて、ESの例文と成田さんが考えるポイントをご紹介します。

【業界別】志望動機

メーカー業界

<例文>

私は、人々の暮らしをより豊かにする製品を生み出すことで「社会に長く貢献する事業を創出する」という自身の目標を実現したいと考えています。大学では素材工学を専攻し、研究活動の一環として高分子材料の耐久性向上に取り組みました。当初は成果が出ず試行錯誤を繰り返しましたが、分子構造の解析や実験条件を工夫することで、強度と柔軟性を兼ね備えた試作品の作製に成功しました。この経験を通じて、科学的な探究心と粘り強い試行錯誤が新しい価値を生むことを実感しました。貴社は長年培った技術力をもとにグローバルに事業を展開し、「生活を支える基盤を創る」という姿勢を貫いている点に強く魅力を感じます。特に、環境配慮型製品や次世代素材開発への積極的な挑戦は、私が描く将来像と重なります。私は研究で培った分析力と課題解決力を活かし、貴社の製品開発を通じて社会に持続的な価値を提供していきたいと考えています。

<ポイント>

- 製品・技術への共感を示す:具体的な商品や技術に触れ、「なぜそのメーカーか」を明確にする。

- 自分の経験と結びつける:研究・実習・アルバイトなどの経験を、開発やものづくりにどう活かせるか語る。

- 社会への貢献視点を入れる:「暮らしを豊かにする」「環境課題解決」など、製品を通じた社会的インパクトを強調する。

IT業界

<例文>

私は、デジタル技術を活用して社会や企業の課題を解決し、人々の生活をより便利で豊かにするサービス開発に挑戦したいと考えています。大学では情報工学を専攻し、研究でクラウド環境を用いたデータ解析システムを構築しました。当初は処理速度の問題に直面しましたが、分散処理を導入することで改善し、技術を応用する面白さと奥深さを実感しました。一方で、研究にとどまらず、幅広い業界の課題をITの力で解決する事業に携わりたいと感じています。現在、日本企業はDX推進や生成AI活用など大きな変革期にあり、IT業界の役割は一層高まっています。貴社はクラウドやAIといった最先端のソリューションを組み合わせ、顧客企業の変革を支援している点に強く魅力を感じます。私は研究で培ったシステム設計力と分析力を活かし、貴社で価値あるITサービスを創出し、社会のデジタル変革をリードしたいと考えています。

<ポイント>

- 技術×社会課題を結びつける:「AIで業務効率化」「クラウドでDX推進」など、IT技術が社会や企業に与えるインパクトを示す。

- 自身の経験を具体化する:研究・開発・インターンなどで培った技術力や課題解決力を具体的に語る。

- 企業の強みと接続する:その企業が持つ技術領域(AI、クラウド、SaaSなど)や姿勢に共感し、自分の成長や貢献をリンクさせる。

金融業界

<例文>

私は、企業の挑戦を資金面から支え、日本経済の発展に貢献したいと考えています。大学時代にはゼミ活動で中小企業の経営改善プロジェクトに携わり、財務分析や経営者へのヒアリングを通じて課題整理を行いました。当初は表面的な提案しかできず苦戦しましたが、相手の立場に立って考え直すことで実行可能性の高い改善策を提示でき、信頼関係を築くことができました。この経験から、顧客に深く寄り添い、長期的な価値提供をする法人営業に強い関心を抱くようになりました。また、経営者の意思決定に直接関われる点にやりがいを感じました。貴行はグループの総合力を活かし、融資にとどまらずM&Aや海外展開支援など幅広いソリューションを提供しており、企業の挑戦を多面的に後押しできる点に魅力を感じます。私は強みである傾聴力と調整力を発揮し、顧客が信頼できるパートナーとして共に成長を実現したいと考えています。

<ポイント>

- 「資金支援=社会貢献」の視点を示す:融資・投資を通じて企業や産業を支える姿勢を強調する。

- 自分の経験を業務に結びつける:ゼミ・アルバイト・インターンなどの経験を「顧客に寄り添い課題を解決する力」として語る。

- その企業ならではの強みに共感する:グループの総合力、海外ネットワーク、M&A支援など、他社との差別化要素を盛り込む。

商社業界

<例文>

私は、世界の多様な事業をつなぎ、新しい価値を創出する商社のフィールドで挑戦したいと考えています。大学では環境政策を専攻し、ゼミ活動で再生可能エネルギー事業者への調査をしました。営農型太陽光や蓄電池の可能性を学ぶ中で、単に技術を磨くだけでなく、資金調達や事業パートナーシップといった総合的な支援が成長を加速させることを実感しました。この経験から、事業そのものを「つなぐ力」で社会を変える商社の役割に強い関心を抱くようになりました。特に、多様なプレーヤーの間に立ち、全体最適を描きながら価値を生む点に魅力を感じました。貴社はエネルギーやインフラ、生活消費財に至るまで幅広い領域で事業を展開し、投資・物流・販売の全てを担う点に大きな魅力を感じています。私は挑戦心と粘り強さを強みに、顧客やパートナーと信頼関係を築きながら新規事業の立ち上げに携わり、社会に持続的な価値を届けたいと考えています。

<ポイント>

- 「つなぐ力」への共感を示す:投資・物流・販売を通じて事業を動かす商社の役割を明確に理解していることを伝える。

- グローバル視点を盛り込む:海外事業や国際的なパートナーシップに関心がある姿勢を打ち出す。

- 自分の強みを事業創出に結びつける:調整力・挑戦心・粘り強さなどを「新規事業立ち上げ」や「価値創出」にリンクさせる。

【エピソード別】自己PR

アルバイト

<例文>

私は「相手の立場で考えること」を大切にしてきました。大学時代、個別指導塾で中高生を担当した際、生徒の学力や性格が一人ひとり大きく異なり、画一的な教え方では成果につながらないと感じました。そこで、生徒ごとに理解度チェックシートを作成し、授業後に「今日できたこと・つまずいたこと」を記録しました。さらに、雑談を交えながら将来の目標や得意分野を把握し、学習計画に反映しました。指導内容も、板書中心の説明型から対話形式に切り替えるなど、生徒の反応を見ながら柔軟に工夫しました。また、保護者とも定期的に連携し、家庭での学習状況も踏まえて指導方針を調整しました。その結果、生徒が前向きに取り組む姿勢が生まれ、担当した全員が定期テストの点数を平均15点以上伸ばすことができました。相手を深く理解し、最適な方法を柔軟に考える力は、貴社でお客様の課題を把握し、最適な提案をする上で強みになると考えています。

<ポイント>

- 成果を数値で示す:「売上○%向上」「生徒の平均点+15点」など、客観的な数字を入れると説得力が増します。

- 役割や工夫を明確にする:「指示通り働いた」ではなく、「自主的に改善策を考えた」「チームをまとめた」など主体性を示しましょう。

- 学びを仕事に結びつける:アルバイト経験から得た強みを、応募先企業の業務にどう活かすかまで具体的に言及すると効果的です。

長期インターン

<例文>

私の強みは、課題に対して改善を繰り返し成果につなげる粘り強さです。大学時代、人材系ベンチャー企業で半年間の長期インターンに参加し、新規法人営業を担当しました。最初はテレアポでアポイントを獲得できる確率が2%程度と低く、契約には程遠い状況でした。そこで、自分の通話を録音して声のトーンや間の取り方を分析し、さらに先輩社員の商談を見学してトークスクリプトを改良しました。加えて、業界ごとのニーズを事前に調査し、企業ごとに話す内容を調整するなどの工夫も行いました。改善を重ねた結果、1カ月後にはアポイント獲得率を5%まで引き上げ、最終的には20社訪問の中から数十万円規模の契約を獲得できました。この経験から学んだのは、困難に直面しても工夫と努力を積み重ねれば成果は必ず出せるということです。粘り強く改善を続ける姿勢を活かし、貴社でも確実に成果を創出する人材として貢献したいと考えています。

<ポイント>

- 業務内容を具体的に示す:「営業」「企画」「分析」など、実際に任されたタスクを明確に伝える。

- 成果や改善プロセスを数字で表す:「アポ獲得率2%→5%」「契約1件獲得」など、数値を入れると説得力が増す。

- 学びを今後に結びつける:インターンで得た姿勢やスキルを、志望企業の業務でどう活かせるかまで言及する。

部活

<例文>

私の強みは、組織の力を引き出すリーダーシップです。大学ではアメリカンフットボール部に所属し、主将として100名規模の部員をまとめました。当初、勝利を最優先に厳しい練習を課した結果、レギュラーと控えの間に温度差が生じ、組織全体の士気が下がってしまいました。そこで、私は一人ひとりと面談をし、試合に出ない選手にも「分析・応援・練習の質向上」といった役割を明確化し、全員がチームに貢献していることを実感できる仕組みを導入しました。また、そうした努力をチーム内で積極的に共有し、称賛し合える文化づくりにも取り組みました。その結果、練習に一体感が生まれ、前年は地区大会敗退だったチームが、全国ベスト8進出を果たしました。この経験から学んだのは、個人の力ではなく組織全体を活かすことで、成果は大きく変わるということです。貴社でも周囲を巻き込み、最大の成果を生み出す人材として貢献したいと考えています。

<ポイント>

- 役割と成果を明確にする:「主将として全国ベスト8」「マネージャーとして練習効率化」など、自分の立場と具体的成果を示す。

- 課題と工夫を伝える:「チームの温度差」「練習環境の制約」などの課題を提示し、それにどう取り組んだかを語る。

- 仕事との接続を意識する:部活で培った強み(リーダーシップ・継続力・協働力など)を、企業でどう活かせるかまで具体的に結びつける。

留学

<例文>

私の強みは、異文化環境でも主体的に行動し周囲を巻き込む力です。大学2年次に1年間アメリカへ留学し、現地の学生団体に参加しました。当初は言語や価値観の違いから意見を十分に伝えられず、会議で発言できないこともありました。そこで、自分の意見を事前に整理して英語でメモを準備し、また相手の意見を傾聴してから発言する姿勢を徹底しました。その結果、徐々に信頼を得て、最終的には日米学生が協力して行う交流イベントの企画リーダーを任されました。イベントでは日本の伝統文化紹介をテーマにワークショップを実施し、100名以上の参加者を集めることに成功しました。開催後には多くの参加者から「新しい文化を楽しく学べた」と好評を得ました。この経験を通じて、異なる価値観を尊重しながら自ら動くことで成果を生み出せると学びました。貴社でも多様なメンバーと協働し、新しい価値を創出する人材として貢献したいと考えています。

<ポイント>

- 挑戦した具体的な行動を示す:語学力向上だけでなく、「イベント企画」「現地団体への参加」など主体的な取り組みを強調する。

- 困難と工夫を伝える:言語・文化の壁にどう向き合い、どんな工夫で乗り越えたかを具体的に伝える。

- 学びをキャリアに結びつける:留学で培った力(異文化理解・行動力・協働力)を、企業でどう活かすかまで言及する。

【エピソード別】弱み

アルバイト

<例文>

私の弱みは慎重すぎる点です。飲食店でのアルバイトでは、注文を間違えないよう一つひとつ確認を徹底しましたが、そのあまり提供が遅れてしまい、お客様をお待たせした経験があります。当初は「確実性が大切」と考えていましたが、忙しい時間帯には臨機応変にスピードを優先すべき場面も多く存在しました。その反省から、業務ごとに確認の重要度を判断し、優先順位をつけて行動することを意識しました。現在では、確認すべき点はしっかり押さえつつも、必要以上に慎重にならず効率的に対応できるよう改善できています。この経験を通じ、正確性と迅速さを両立させるバランス感覚を学びました。

<ポイント>

- 弱みが表れた具体的な業務シーンを示す:接客・在庫管理・調理など、アルバイトならではの状況を具体的に示す。

- 迷惑や失敗を正直に伝える:お客様やスタッフにどう影響があったかを率直に述べ、反省を伝える。

- 改善の工夫と学びを結びつける:弱みを克服する行動を具体的に書き、社会人として活かせる成長につなげる。

インターン

<例文>

私の弱みは一人で抱え込みすぎてしまう点です。長期インターンでマーケティング業務を担当した際、任されたタスクを完璧に仕上げようと考え、わからない部分も自分だけで解決しようとしました。その結果、調査や資料作成に時間がかかり、納期直前まで作業が終わらず、チームの進行を遅らせてしまった経験があります。この失敗から、個人の努力だけでなく、周囲との情報共有や相談で効率を高めることが重要だと学びました。以後は進捗をこまめに共有し、課題に直面した際は早めに意見を求めることを意識しています。現在では、責任感を持ちながらも周囲を頼る姿勢を身につけ、チームで成果を出すため柔軟な行動が取れるようになっています。

<ポイント>

- 実務で弱みが出た具体的な場面を示す:タスク処理やチーム連携など、インターンならではの状況を示す。

- チームや成果への影響を率直に伝える:進行遅延や効率低下など、弱みが及ぼした影響を明確にする。

- 改善行動と学びを成長に結びつける:情報共有・相談・優先順位付けなどの工夫を示し、社会人として活かせる姿勢へ展開する。

部活

<例文>

私の弱みは人に頼るのが苦手な点です。大学のサッカー部でマネージャーを務めた際、大会運営の準備を任されましたが、責任感から資料作成やスケジュール調整を一人で抱え込みました。その結果、練習環境の整備が遅れ、選手の準備に支障をきたしてしまった経験があります。この失敗から、チームにおいては「個人の努力」だけでなく「協力体制」が成果に直結することを強く学びました。以後は役割分担を徹底し、困難に直面したときは早めにメンバーへ相談することを心がけています。現在では、互いの強みを活かすことで効率が上がり、チーム全体の成果につながることを実感しています。

<ポイント>

- チーム活動の中で弱みが表れた場面を具体的に示す:大会運営や練習など、部活ならではの状況で示す。

- 迷惑や失敗を率直に伝える:自分だけでなくチーム全体にどう影響したかを明確にする。

- 改善の工夫を成長に結びつける:相談・役割分担・時間管理などの改善策を通じ、社会で活かせる力へとつなげる。

留学

<例文>

私の弱みは慎重すぎる点です。留学中、授業で発言する機会が多くありましたが、間違えてはいけないという思いから、言葉を選びすぎて発言が遅れたり、結局話せなかったことがありました。その結果、議論の流れに乗れず、意見交換する機会を逃してしまいました。この経験から、正確さよりもまずは自分の考えを伝える姿勢が重要だと学びました。以後は、完璧を求めるのではなく「まず話す」ことを意識し、徐々に発言の機会を増やしていきました。現在では、慎重さを保ちながらも積極性を持って行動できるよう改善しつつあり、この姿勢は社会人としても協働や主体性の発揮につながると考えています。

<ポイント>

- 異文化環境で弱みが出た具体的場面を示す:授業での発言、生活習慣の違い、友人関係など、留学ならではの状況を示す。

- 挑戦の中で生じた失敗や迷いを率直に伝える:積極性の不足や慎重すぎた行動などを具体的に表現する。

- 改善行動と学びを成長につなげる:発言回数を増やす工夫や異文化理解を活かす姿勢を示し、将来の仕事でどう役立つかまで言及する。

【エピソード別】ガクチカ

アルバイト

<例文>

学生時代に力を注いだのは、飲食店でのアルバイト経験です。私はホール業務を担当していましたが、ピーク時にはオーダーの遅延や配膳ミスが多発し、お客様満足度の低下が大きな課題となっていました。そこで私は「チーム全体の動きを最適化する」ことを目標に掲げ、まずスタッフ全員の得意・不得意を把握し、役割分担を見直しました。さらに、注文内容を復唱するルールや、忙しい時間帯に声を掛け合う仕組みを導入した結果、オーダーミスは半減し、回転率も向上しました。お客様から「以前よりサービスがスムーズになった」との声もいただき、店舗全体の雰囲気も改善されました。この経験を通じて、課題を分析し改善策を実行する力、そしてチームで成果を上げるために主体的に行動する重要性を学びました。今後は、周囲を巻き込みながら成果を最大化できる人材として積極的に貢献したいと考えています。

<ポイント>

- 現場特有の課題を具体的に示す:忙しい時間帯の混乱や新人教育など、アルバイトならではのリアルな課題を明確に書く。

- 工夫や改善策を主体的に伝える:役割分担の見直しやルール作りなど、自分が考え実行した行動を具体的に示す。

- 成果と学びをチームや社会に結びつける:売上や雰囲気の改善などの成果を客観的に示し、将来の仕事にどう活かすかを述べる。

インターン

<例文>

私はITベンチャー企業の長期インターンに参加し、自社メディアの記事制作を担当しました。月に15本以上の記事を執筆する中で、検索順位は20位前後にとどまり、集客につながらないという課題がありました。そこで上位表示されている記事20本を分析し、タイトルの付け方やキーワードの配置、見出し・構成に共通する工夫を抽出しました。改善点はマニュアル化してチームに共有し、ルールとして導入を提案しました。その際は単なる指摘にせず、改善の意図や背景を丁寧に説明することで納得感を高め、全員が主体的に取り組めるよう工夫しました。その結果、私の記事の平均順位は20位から5位以内へと向上し、他のメンバーの成果も改善しました。この経験を通じて、課題を特定し改善策を体系化する力と、周囲を巻き込み成果を最大化する力を養うことができました。入社後は顧客課題を的確に捉え、再現性のある提案で貢献してまいります。

<ポイント>

- 実務での成果を数値で示す:記事本数や検索順位など、具体的な数字を交えることで成果が客観的に伝わる。

- 課題解決のプロセスを強調する:問題点をどう発見し、どのように改善に取り組んだのかを明確にすることで主体性を示せる。

- 学びを社会人生活に結びつける:インターンで培ったスキルや姿勢を、入社後にどう再現・応用できるかを示すことで説得力が増す。

部活

<例文>

私は大学で陸上部に所属し、短距離ブロックで練習に励みました。目標は「大会で自己ベストを更新すること」でしたが、入部当初は受験によるブランクもあり記録が伸びず、気持ちが折れかけた時期もありました。そこで私は部の雰囲気を高めることが記録向上につながると考え、仲間同士で自主練の成果を気軽に共有できる報告グループを新たに立ち上げました。最初は数人の参加でしたが、次第にブロック全体へ広がり、互いを応援し合える前向きな文化が生まれました。その結果、練習への意欲が高まり、私自身も前向きに取り組み、大学2年の秋に自己ベストを更新できました。この経験を通じて、目標達成のためには個人の努力に加えて、仲間を巻き込みチーム全体の力を最大限に引き出すことが重要だと学びました。今後も協働を重んじ、組織に貢献できる人材を目指していきたいと考えています。

<ポイント>

- 明確な目標と挫折の経験を書く:単なる活動報告ではなく、達成したい目標や直面した壁を具体的に示す。

- チームへの貢献や工夫を強調する:自主練の仕組みづくりや雰囲気改善など、自分の行動が仲間に与えた影響を書く。

- 成果を自己成長と社会人生活に結びつける:ベスト更新やチーム強化の経験を、協働力や主体性といった社会で活かせる力に転換して伝える。

留学

<例文>

私は学部3年次に半年間、ドイツへ留学しました。渡航当初は授業内容や友人との会話を十分に理解できず、意思疎通に大きな課題を抱えていました。そこで「現地で使える語学力を身につける」ことを目標に掲げ、日本での座学中心の学習を見直し、より実践的で主体的な学びに取り組みました。具体的には、日本語に興味を持つ学生と互いに言語を教え合う交流を継続したほか、旅行時にはガイド役を買って出て、観光地の歴史や文化をドイツ語で積極的に説明しました。最初は言葉に詰まることも多くありましたが、繰り返し挑戦する中で表現の幅が広がり、語学学校でも上位の成績を収めることができました。この経験を通じて、困難に直面した際に課題を分析し、自ら考えて行動に移す重要性を学びました。今後はこの姿勢を活かし、新しい環境でも積極的に挑戦を続けていきたいと考えています。

<ポイント>

- 環境の違いによる課題を明確に示す:言語や文化の壁など、留学先ならではの困難を具体的に伝える。

- 課題解決に向けた主体的な行動を強調する:言語交流や現地での挑戦など、自分が工夫して取り組んだ実践的な行動を書く。

- 成果を成長や将来に結びつける:語学力の向上や適応力を得たことを示し、社会人としてどう活かすかを明確に伝える。

よくある質問

就活のサポーターとしてよく聞かれる質問や、en-courage利用者へのインタビューで出てきた疑問への回答をご紹介します。

突出した成果や珍しいエピソードがない

特別な実績がなくても問題ありません。大切なのは「経験の希少性」ではなく、「あなたらしい工夫や学び」をどれだけ伝えられるかです。

日常的な出来事でも、自分なりに課題を見つけて取り組んだ経験があれば、それは十分にアピールできます。例えば授業やゼミでの取り組みにおいても「なぜその分野に興味を持ったのか」「どんな困難があって、どう乗り越えたか」「何を学び、どんな成長があったか」といったプロセスを整理することで、あなたの思考力や主体性が伝わります。

どうしてもエピソードが見つからないと感じる場合は、就活エージェントなどの外部サービスを活用して、自分では気づけなかった経験や強みを掘り起こしてもらうのも一つの手です。

設問に沿ったエピソードがない

「リーダーシップ経験」と聞いて、役職がないから書けないと思う必要はありません。企業が見ているのは、役割ではなく行動特性です。

例えば、グループの意見をまとめた経験や、後輩をサポートしたこと、チームの雰囲気づくりに努めたことなども、十分にリーダーシップとして評価されます。「周囲にどんな影響を与えたか」という視点で振り返ってみましょう。

自分ではうまく見つけられない場合は、就活エージェントなど第三者の力を借りて、エピソードの整理を手伝ってもらうのも有効です。

ESの作成に時間が掛かる

エントリーシートの作成に時間がかかる場合は、自己PRやガクチカといった頻出項目を一度完成させてテンプレート化しておくのが効果的です。企業ごとに志望動機のみを調整すればよいため、毎回ゼロから書く負担を減らせます。

また、企業・業界研究は就活エージェントなどの外部サービスを活用することで、効率的かつ正確な情報収集が可能になります。

こうした工夫を取り入れることで、作成スピードと内容の質を両立できます。

その企業ならではの志望動機が書けない

企業ごとに志望動機を差別化するには、その企業が求める人物像を的確に捉えることが不可欠です。表面的な情報だけでは差が出にくく、「どの企業にも当てはまる内容」になってしまいがちです。

採用ページや社員インタビューなどを読み込み、「どんな価値観や行動特性を重視しているか」を見極めましょう。自分の経験や強みのうち、どの部分がその企業の人物像と重なるのかを意識することで、説得力のある志望動機につながります。

就活エージェントを活用すれば、企業ごとの評価ポイントや志望動機の方向性について具体的なアドバイスを受けられるため、効率的に対策を進めることができます。

まとめ

エントリーシート(ES)は、企業が「この人に会ってみたい」と思うかどうかを判断する最初の選考ステップです。内容次第で、次に進めるかどうかが決まります。

通過率を上げるには、以下を徹底しましょう。

- 企業が求める人物像に沿った内容を書く

- 結論から始め、論理的かつ具体的に伝える

- 定量的な表現で説得力を高める

- 誤字脱字はゼロに

悩んだら、プロの添削を受けるのも効果的です。ESは「書き方」で結果が変わります。準備に手を抜かず、自分を最大限アピールしましょう。

監修:成田 駿

元日系大手人事/就活サポーター

日系大手事業会社で最年少部長に就任し、新卒採用に5年以上従事。戦略設計からイベント企画、選考フロー、研修まで新卒採用の入口から出口までを幅広く担当し、延べ3,000名以上の学生と接点を持つ。人事業務以外でも累計2,000名以上の就活生を個別に支援し、大手・外資・メガベンチャーなど多様な企業への内定実績を誇る。

協力:NPO法人en-courage

全国約120の大学に支部を展開し、就活生を対象としたキャリア教育支援を行うNPO法人。独自にイベントやメディアを多数運営し、年間2,500件以上のセミナーを開催。企業と学生の間に年間約80万回の接点を創出するなど、国内最大級の規模で活動している。すべての就活生が本質的なキャリアを通じて人生を最大化できるよう、個別支援やコミュニティづくりを通じたサポートを目指している。