就活でほぼ必ず聞かれるのが「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」です。とはいえ、「特別な経験がない」「何をどう書けばいいのかわからない」と悩む就活生は少なくありません。

本記事では、日系大手企業の元人事で、現在en-courageで就活サポーターを務める成田さんによる「企業が見ているポイント」と、実際にen-courageを利用して内定を得た就活生へのインタビューをもとに、企業が求める“伝わるガクチカ”の書き方をわかりやすく解説します。

ガクチカは「経験の内容」よりも「そこから何を学び、どう成長したか」を伝えることが大切です。そのためには、自分では気づけない強みや視点を客観的に捉える必要があります。「一人で悩まず、第三者の視点を取り入れること」が内定への近道です。

ガクチカの定義・意味

ガクチカとは

「ガクチカ」とは、「学生時代に力を入れたこと」の略称で、就職活動における代表的な質問項目です。ESや面接で頻出のため、学生の間でも広く知られる言葉となっています。

この質問の意図は、学生が何に情熱を注ぎ、どう考え、どう行動してきたかから、その人の価値観やポテンシャルを把握することです。

ガクチカは、単なる実績を伝える場ではなく、自己理解と他者理解をつなぐ重要なテーマとして、多くの企業に重視されています。

ガクチカを企業が聞く理由

企業がガクチカを通して知りたいのは、学生がどのような目的意識を持ち、主体的に取り組んできたかです。つまり、学生自身が選び、試行錯誤し、努力した経験から、その人の価値観や思考の傾向を理解しようとしています。

特に注目されるのは、「自ら考え動く力」「物事に向き合う姿勢」「困難への対応力」など、入社後も再現できる能力です。企業はエピソードの背景にある動機や行動の選択理由から、成長性や活躍の可能性を見極めています。

さらに、応募者が企業のカルチャーにフィットするかも重要な評価ポイントです。ガクチカは、スキルだけでなく、企業との相性を測るための「判断材料」として、採用活動で重視されているのです。

ガクチカと自己PRの違い

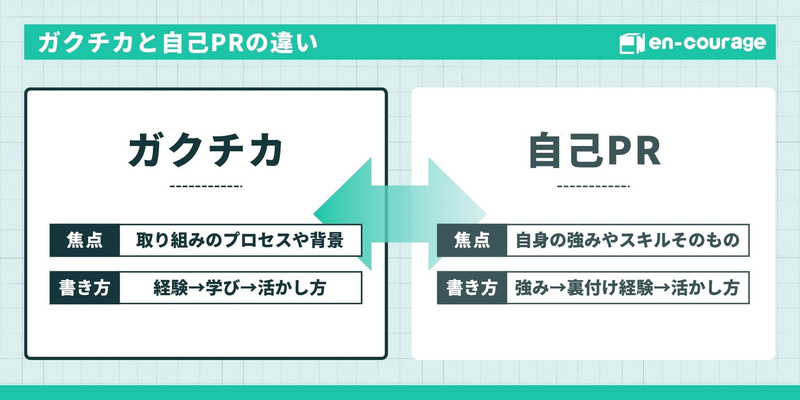

ガクチカと自己PRは、いずれも自身を伝えるための代表的な設問ですが、焦点が異なります。ガクチカは「学生時代に最も力を入れた経験」をベースに、取り組みの過程や工夫のプロセスを語るものであり、行動・思考の背景に重きが置かれます。

一方、自己PRは「自分の強み・能力・性格的な特徴」を端的に伝えることを目的とした設問です。たとえば、同じエピソードを使う場合でも、自己PRでは「どんな能力を持っているか」、ガクチカでは「その能力がどのように培われたか」に焦点を置くことで、差別化が可能です。

両者の役割を正しく理解し、目的に応じて伝え方を変えることが、選考突破の鍵となります。

ガクチカの書き方(基本)

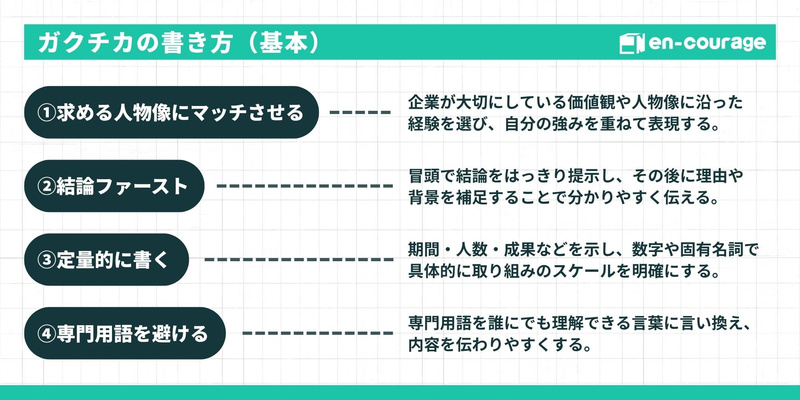

良い経験があっても、伝え方ひとつで伝わりきらないことがあります。成田さんが人事として3,000人以上の学生と接する中で実感したのは、「書き方の基本ができていない学生が多い」ということ。逆に言えば、書き方の基本を押さえるだけで、同じ内容でも評価が大きく変わるのです。

ここでは、ESや面接でガクチカを効果的に伝えるための基本の型を紹介します。

求める人物像にマッチするように書く

ガクチカでは、ただ自分の経験を語ればいいわけではありません。企業ごとに異なる「求める人物像」に寄せて書くことで、評価が高まります。たとえば、リーダーシップを重視する企業であれば「チームでの役割や意思決定」、粘り強さを重視する企業であれば「困難な状況をどう乗り越えたか」にフォーカスすべきです。

成田さんによると、ガクチカの内容がいくら魅力的でも、「自社との親和性が見えなければ通過率は落ちる」とのこと。企業の採用ページや募集要項、社員インタビューなどから企業が大切にしている価値観を把握し、アピールすべき要素を選ぶことが重要です。

結論ファーストで書く

「結論ファースト」とは、冒頭で「学生時代に最も力を入れたことは◯◯です」と端的に示したうえで、その後に背景や具体的なエピソードを続けるやり方のことです。結論を最初に書くことは、ES・面接どちらでも有効なテクニックです。

特にESでは文字数制限があるため、冒頭で全体像を提示することが、読み手の理解と印象を左右します。「〜というテーマでゼミに取り組んだ」「〜の課題解決を目的としたアルバイト経験」など、目的や成果が見える表現を意識しましょう。

定量的に書く

ガクチカを説得力のあるものにするには、数字や固有名詞などの定量的な情報を取り入れることが重要です。

たとえば「大会で優勝した」よりも「全国100チームが参加する大会で優勝した」と書く方が、実績のスケールややり切った印象が明確に伝わります。売上、参加者数、期間、頻度、達成率などの数字を示すことで、「何を・どのくらい・どう改善したか」というプロセスが具体的に伝わり、読み手に強い実行力を感じさせることができます。

専門用語を避ける

専門性の高い経験や研究内容を取り上げる場合は、専門用語を極力使わず、誰にでも理解できる言葉に置き換えましょう。

すべての採用担当者がその分野に詳しいとは限らないため、難解な表現は内容の魅力を損なう恐れがあります。「専門知識を知らなくても理解できるか?」という視点で見直し、平易な言葉で説明することを意識すると、より伝わりやすいガクチカになります。

ガクチカの書き方(応用)

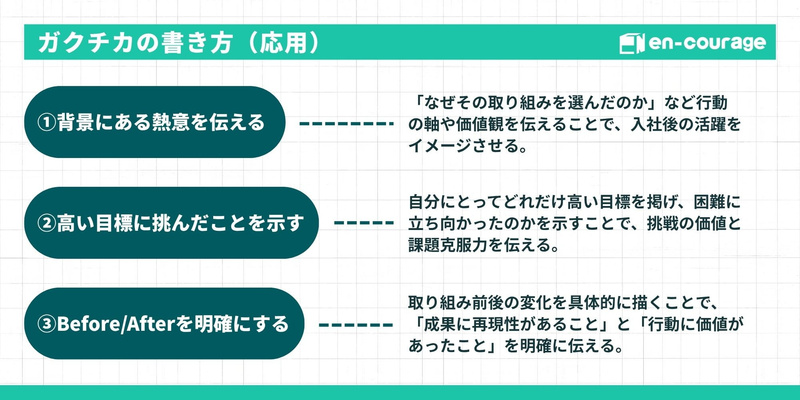

成田さんは3,000人以上の就活生を見てきた経験から「基本の型を押さえたうえで、より印象に残るガクチカに仕上げるには、エピソードに込めた熱量や一貫性で評価が分かれる」と指摘します。ここでは、選考通過率を高めるために意識すべき“応用の視点”を紹介します。

活動の背景・動機に熱意があることを伝える

企業が最も注目するのは「その取り組みにどれだけ自分の意思を持って臨んだか」です。成田さんによると、「なぜそれをやったのか」が曖昧な文章は、成果が大きくても読み手の記憶に残りにくいといいます。

たとえば、ただ「水球に挑戦した」と言うだけではなく、「水泳部でのリレー経験を通じてチームで戦う面白さに気づき、より戦略性の高い水球に惹かれて挑戦した」といったように、思考の連続性と熱意を伝えることが重要です。

企業は「行動の背景にある価値観」や「その人らしさ」を通して、入社後の活躍をイメージしています。だからこそ、きっかけ・動機・背景を具体的に描き、読んだ人の記憶に残るストーリーにしましょう。

自分にとって高い目標を掲げ、その実現に挑んでいることを示す

ガクチカの価値は、活動のスケールそのものより「自分にとってどれだけ高い理想を掲げ、どれだけ真剣に挑んだか」で決まります。成田さんは「自分基準でハードルを上げて挑戦したエピソードほど印象に残る」と述べています。

ここで重要なのは、「全国大会優勝」のような絶対的に大きな目標を並べることではありません。現在地(出発点)と目標値のギャップを数字・比較・過去データなどで示し、あなたにとって挑戦度が高いと客観的に伝わる表現を意識しましょう。

取り組み前後の状態の違いを明確に示す

ガクチカでは、成果そのものよりも「取り組みによって何が変わったか」が評価されます。成田さんも「ビフォー・アフターが見えると、再現性のある実行力として伝わる」と話します。

たとえば、「生徒に合った指導をするため、14名分の個別成長ノートを作成し、全員が志望校合格」といったように、「工夫→行動→変化」の流れを具体的に描くことが重要です。

数値(売上120万円増、7ヶ月連続全国1位)、評価(店長からの言葉、表彰など)、周囲の反応(チームの行動変化、後輩の成長)を交えて、「取り組んだ意義」が伝わる表現を目指しましょう。

ガクチカ以外の書き方

「ガクチカの書き方はわかったけれど、志望動機や自己PRの書き方にも不安がある」そんな方には、以下の記事がおすすめです。ガクチカと合わせて、ES全体の完成度を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。

▼「志望動機」「自己PR」「強み・弱み」などの項目別に、書き方のコツと例文を詳しく解説

落ちないエントリーシートの書き方企業が見ているポイントと対策まとめ

ガクチカの構成

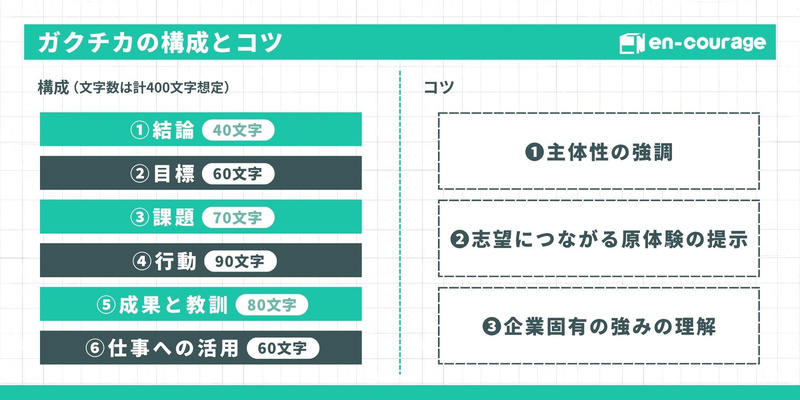

人事として多くの学生を見てきた成田さんは、「伝わりやすいガクチカは、論理的な構成に沿って書かれている」と話します。

しかし、en-courageが学生にインタビューをすると、「“構成の型”を意識していなかった」という声が多く聞かれます。この点が、企業からの評価を分ける一因になっているのかもしれません。

まずは「結論→目標→課題→行動→成果と教訓→仕事への活用」という基本的な型を意識するだけでも、文章の伝わりやすさは向上します。この記事では、成田さんの人事目線によるポイントを交えながら、構成の基本を解説します。

結論:一言で、学生時代に最も力を入れたことは何か?

最初に伝えるべきは、「何を頑張ったのか」という結論ファーストの一文です。成田さんによると、ESでは冒頭の一文が印象を決定づけると言います。活動の全体像が一目で分かるように、「どんなテーマで」「何に取り組んだか」を端的にまとめましょう。

例:「地域活性化を目的に、学生団体の代表として地域イベントを企画・運営し、参加者数を過去最高の300名に拡大した。」

目標:その取り組みでどんな目標を掲げたのか?

次に、「取り組むきっかけ」と「目標設定」を描きます。「背景は簡潔に、目標は具体的に」を意識することが重要です。成田さんは「動機や目的が曖昧だと、努力の方向性が伝わらない」と指摘しています。

例:「地域の若者離れが進む現状に危機感を持ち、自分たちの力で地域を盛り上げたいと考えた。そこで“参加者100名以上の地域イベント”を開催目標に掲げた。」

課題:どんな課題や困難に直面したのか?

活動を進める中で直面した課題を描きます。成田さんは「課題設定が曖昧なESは、努力の説得力が弱まる」と指摘します。困難な状況を正直に書くことで、ポジティブに乗り越えた姿勢が際立ち、熱意や思考力が伝わります。

例:「イベント準備が進む中で、メンバーごとに温度差があり、会議でも意見がまとまらなかった。」

行動:課題解決のためにどんな行動をとったのか?

ガクチカの核となるのが、この「行動」のパートです。行動では、自分の役割・工夫・主体性が見えるように具体的に描きましょう。たとえば「全員と1対1で面談を実施し、課題の共有を徹底した」「営業資料を自作し、他部署を巻き込んだ」など、自分ならではの行動を明確に記すことがポイントです。

例:「メンバー間の温度差をなくすため、全員と個別面談を行い、意見を整理して会議で共有した。」

成果と教訓:どんな成果を上げ、どんな力を身につけたのか?

行動の結果として得られた成果を、数字や具体的な変化で示しましょう。同時に、「取り組み前と後で、自分やチームがどう変わったのか」を描くことで、成長のリアリティと説得力が高まります。成果は“結果”だけでなく、“成長の軌跡”として表現するのがポイントです。

例:「地域イベントは最終的に参加者320名を達成。単なる集客ではなく、“地域に再び人が集うきっかけ”を生み出せたことで、企画の意義を実感した。」

仕事への活用:その経験や学びを社会人生活にどう活かすのか?

最後に、得た学びを“社会でどう活かすか”を述べます。成田さんは「経験と企業の仕事を結びつけられる人は、説得力が一段違う」と強調します。ここでは、学びの再現性と社会での活用イメージを描くことが重要です。

例:「課題を自ら発見し、関係者を巻き込みながら解決に導いた経験を活かし、貴社でも顧客課題に主体的に取り組みたい。」

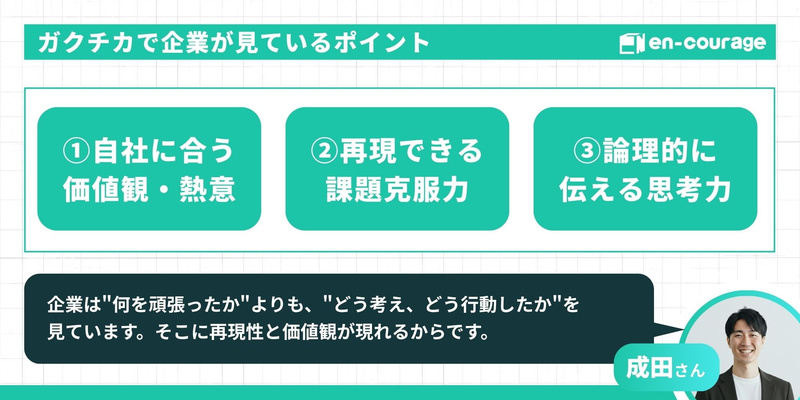

ガクチカで企業が見ているポイント

「企業はガクチカのどこを評価しているんですか?」

これは、成田さんがen-courageの就活イベントで最も多く受ける質問のひとつです。日系大手で新卒採用を5年以上担当し、3,000名以上の学生と面談してきた成田さんはこう語ります。

「企業は"何を頑張ったか"よりも、"どう考え、どう行動したか"を見ています。そこに再現性と価値観が現れるからです。」

ここでは、企業がガクチカを通して重視している3つの観点を紹介します。

自社にフィットする価値観や熱意を持っているか

企業がガクチカから見極めたいのは、学生が持つ価値観や行動原理が自社の文化や理念にどの程度フィットしているかという点です。どんなにスキルが高くても、組織の方向性や価値観が合わなければ早期離職につながる恐れがあります。

ガクチカでは、あなたが何を大切にし、どんな目的意識で行動したのかが重視されます。採用担当者はその背景から、「自社でどのように活躍できる人物か」を想像しています。

課題を克服する力を自社でも再現できるか

企業は、成果よりもその裏にある課題解決のプロセスを重視しています。特に就職活動では、「この行動力が入社後にも再現できるか」という観点で評価されます。

困難な状況で何を課題と捉え、どのように考え、どんな行動をとって克服したのか。その思考の流れと行動の一貫性を明確に示すことで、「この人は自社でも成長し続けられる」と判断されやすくなります。

経験を論理的に伝える思考力があるか

限られた時間や文字数で、自分の経験を論理的に伝える力は社会人に不可欠なスキルです。en-courageの採用担当者インタビューでも、「内容が良くても、構成が整理されていないと伝わらない」という声が多く聞かれます。

また、これは単なる表現力にとどまらず、「自社にフィットする価値観や熱意を持っているか」「課題を克服する力を自社でも再現できるか」を的確に伝えるうえでも重要です。論理的な文章構成によって、あなたの強みや考え方が正しく評価されるのです。

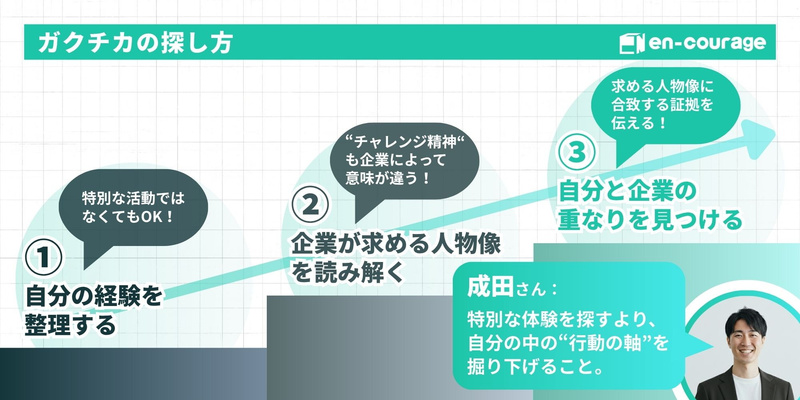

ガクチカの探し方

en-courage就活サポーターの成田さんは「ガクチカのテーマ選びで悩む学生は非常に多い」と話します。成田さんが3,000名以上の学生を支援してきた中で導き出した答えは、「特別な体験を探すより、自分の中の“行動の軸”を掘り下げること」。

ここでは、成田さんが実際に学生へ提案してきた“ガクチカを見つける3つのステップ”を紹介します。

Step1.自分の経験を整理する

まず、学生生活の中で「思いを込めて取り組んだこと」を振り返りましょう。大きな成果や特別な活動でなくても構いません。日常の中で努力を重ねた経験でも十分です。

長く続けたこと、困難を乗り越えたこと、他者と協力したことなどを思い出し、自分がどんな姿勢で行動してきたかを整理します。そこにあなたらしさが現れます。

▼以下の記事では経験の言語化方法を詳しく解説しています。

【en-courage就活サポーター監修】自己分析は就活の土台

Step2.企業が求める人物像を読み解く

次に志望企業の採用ページや説明会資料を確認し、「どんな人物を求めているのか」を理解しましょう。

たとえば、同じ「チャレンジ精神」でも、企業によって意味が違います。Amazonでは「自ら考えて行動する力」を重視しており、社員がオーナーシップを持って挑戦する文化があります(参考:Amazon採用情報)。一方で、JFEスチールでは「変化に柔軟に対応する姿勢」や「チームワークを重んじる姿勢」が求められており、製造現場からグローバル展開まで多様な環境に対応できる人材を重視しています(参考:JFEスチール採用メッセージ)。

企業文化や理念を踏まえて、自分の価値観との方向性をつかみましょう。

Step3.自分と企業の重なりを見つける

自分の経験を企業の求める人物像と照らし合わせ、価値観や行動の共通点を探します。たとえば「挑戦」「協調性」「粘り強さ」などのキーワードに対し、過去の経験の中でそれを体現した場面を思い出します。

大切なのは、結果だけでなくどんな思考で動いたのか、どんな工夫をしたのかを具体的に書くことです。「課題を分解して解決した」「チームをまとめるために自発的に行動した」など、思考と行動のプロセスを描くと説得力が増します。

こうして共通点を明確にすれば、あなたのガクチカは単なる経験談ではなく、「企業が求める人物像に合致する具体的な証拠」として伝わるでしょう。

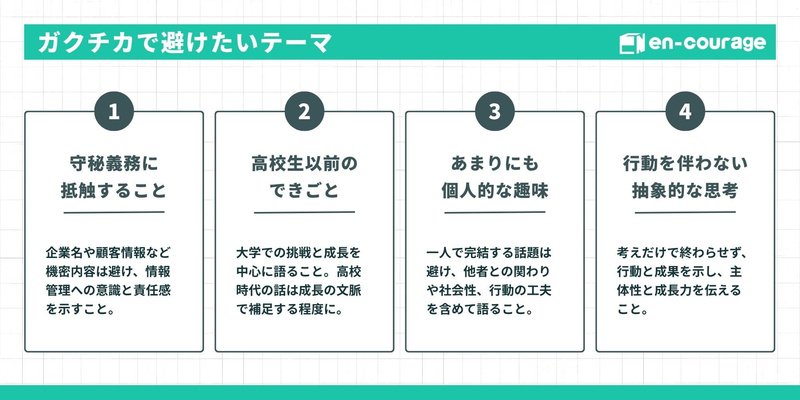

ガクチカで避けたいテーマ

元日系大手人事の成田さんは、「学生が良かれと思って選ぶテーマの中に、実は評価を下げてしまうものがある」と話します。ここでは、実際の採用現場でネガティブに映りやすいテーマを取り上げ、避けるべき理由をわかりやすく解説します。

守秘義務に抵触すること

ガクチカでは、インターンやアルバイト先などで得た機密情報を扱う際に注意が必要です。社外秘のデータや顧客情報、未公開の戦略などを具体的に話すと、守秘義務違反にあたるおそれがあります。たとえ悪意がなくても、「情報管理の意識が低い」と判断されるリスクがあります。

そのため、以下のような対応を意識しましょう。

- 社名や店舗名は具体的に出さず、「インターン先」「地元の飲食店」などに置き換える

- 社内資料や顧客情報は「非公開」「内部情報」など曖昧に表現する

- 数値は「おおよそ」「〜%程度」と幅をもたせる

- 迷った場合は、情報を出さない選択をする

高校生以前のできごと

高校時代より前のエピソードは避けた方が良いでしょう。企業は「大学生活の中でどのように成長したか」を見ています。高校以前の話を中心にすると、「大学では何も挑戦していないのでは?」「成長が止まっているのでは?」と受け取られてしまうことがあります。

どうしても印象的な高校時代の経験を使いたい場合は、「大学でその経験をどう活かしたか」「そこからどんな成長を遂げたか」をセットで語ることが大切です。

あまりにも個人的な趣味

他者との関わりが少ない趣味をガクチカにするのは避けましょう。企業が評価したいのは、あなたの「協働力」「課題解決力」「挑戦する姿勢」といった社会で発揮できる行動特性です。

ただし、同じ趣味でも「SNSを通じて仲間と活動した」「イベントを企画した」など、他者との協働や行動の工夫がある場合は立派なガクチカになります。趣味を題材にするなら、社会性や周囲への影響が見えるようにしましょう。

行動を伴わない抽象的な思考

「自分探し」「将来を見つめ直した」など、思考だけで終わるテーマは避けましょう。採用担当者が知りたいのは「考えた結果、何を実行し、どんな成果や変化を得たのか」というプロセスです。

「考えたこと」ではなく、「行動したこと」「その結果どう成長したか」を明確に伝えることで、あなたの主体性と再現性のある成長力がより具体的に伝わります。ガクチカは「思索」ではなく「行動の証」を語る場だと意識しましょう。

ガクチカの例文

新卒採用を5年以上担当してきた元大手人事・成田さんによると、

「学生のガクチカで最も差が出るのは“テーマ選び”よりも、“書き方と構成”です」とのこと。

ここでは、代表的な5つのテーマの例文を通じて、どのように構成すれば印象に残るガクチカになるのかを具体的に紹介します。

学業

落ちるガクチカ

例文

私が学生時代に力を入れたことは、計画的に単位を取得することです。1・2年生のうちに多くの単位を取るため、シラバスを読み込み、先輩に話を聞いて履修計画を立てました。空きコマをなくし、効率よく授業を受けられるように工夫した結果、3年生では余裕を持ってゼミに集中できました。この経験から、計画的に物事を進めることの重要性を学びました。

解説

「計画性」をアピールしたい意図は分かりますが、行動の羅列に終始しており、あなたの人柄や思考の深さが伝わりにくい例です。「なぜ単位を効率的に取得する必要があったのか」という目的意識や、「計画を進める上でどんな困難があり、どう乗り越えたのか」という主体的な工夫が見えません。これでは「要領がいいだけ」「楽をしたかっただけ」という印象を与えかねず、高い評価を得るのは難しいでしょう。

受かるガクチカ

例文

私が学生時代に力を入れたことは、計画的な履修計画で学業と長期インターンを両立させたことです。早い段階から実務経験を積みたいと考え、「2年間で主要単位の取得を終える」と目標設定しました。しかし、必修の統計学など難易度の高い授業との両立が課題でした。そこで、先輩から試験傾向をヒアリングして学習を効率化すると共に、同じ授業の友人たちに声をかけて勉強会を主催。互いに教え合うことで理解を深め、一人では困難だった単位取得を乗り切りました。結果、学業成績を維持しつつ、週3日のインターン活動に2年間打ち込む時間を創出できました。この経験を通じて、目標達成のための計画力と、周囲を巻き込み課題を解決する力を身につけました。

解説

「単位取得」という多くの学生が経験するテーマを、「目標設定→課題の特定→具体的な行動→成果→学び」という一貫したストーリーで語れており、説得力が非常に高いです。特に、「統計学」という具体的な困難に対し、「個人の工夫」と「他者との協働」という二つのアプローチで乗り越えたプロセスが、あなたの課題解決能力と協調性を明確に示しています。単に時間を創出しただけでなく、その時間でインターンシップという次の行動を起こし成果を出している点も、目的意識の高さと行動力を裏付けており、高く評価されます。

学業でガクチカを書く際のポイント

- 目的意識を明確にする:なぜその学業(研究、ゼミ、単位取得など)に力を入れたのか、その背景にある目的(例:将来の目標、知的好奇心)を最初に示すことで、行動のすべてに意味が生まれ、説得力が増します。

- 「困難」と「自分ならではの工夫」を具体的に描く:「計画を立てた」「勉強した」という事実だけでなく、計画通りに進まない中で「どんな壁にぶつかり、それを乗り越えるために何を考え、どう行動したか」というプロセスを具体的に描くことで、あなたの思考力や課題解決能力が伝わります。

- 成果を社会人スキルに接続する:学業を通じて得た学びを、「論理的思考力」「目標達成のための計画力」「周囲を巻き込む力」といった、社会で求められるポータブルスキルに言語化しましょう。その力が仕事でどう活かせるかを具体的に示すことで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿をイメージしやすくなります。

▼学業で魅力的なガクチカを書く方法は、以下の記事で徹底解説しています。

【例文付き】学生時代頑張ったことで『学業経験』を魅力的に伝えるコツ

アルバイト

落ちるガクチカ

例文

私はコンビニエンスストアでのアルバイトに4年間力を入れました。最初は覚えることが多く大変でしたが、半年ほどで慣れ、常連のお客様と話すのが楽しくなりました。商品の売れ筋を観察したり、店長に「こんな商品を置いてはどうか」と意見を言ったりもしました。日々の業務に真面目に取り組むことで、仕事の面白さを知ることができました。

解説

経験の長さや真面目さは伝わりますが、肝心の「あなたならではの工夫」や「思考のプロセス」が見えません。「意見を言った」とありますが、どんな課題意識から、何を、どのように提案し、結果どうなったのかが不明なため、主体性をアピールするには不十分です。行動を並べただけでは、あなたのポテンシャルを採用担当者に伝えることは難しいでしょう。

受かるガクチカ

例文

コンビニのアルバイトで、課題発見から売上向上に貢献した経験です。私の店舗は住宅街にありながら売上が伸び悩んでいました。お客様との対話やデータ観察から、「客層の中心であるシニア・主婦層のニーズを満たせていない」と仮説を立て、調理の手間が省ける冷凍食品や惣菜の拡充を店長に提案しました。当初は「売れ残るのでは」と懸念されましたが、具体的な客層データを元に説得し、発注の一部を任せてもらえることになりました。結果、担当商品の売上は前月比で20%増加し、店舗全体の売上向上にも貢献できました。この経験から、現状を分析し、主体的な提案で成果を生み出す力を学びました。

解説

「売上が伸び悩んでいた」という明確な課題に対し、「仮説→提案→周囲の説得→実行→成果」という一貫したストーリーが描けています。単なるアルバイトの業務報告ではなく、当事者意識を持って店舗の課題解決に取り組んだ姿勢が具体的に伝わります。具体的な数値を交えて成果を示すことで、あなたの行動の価値が客観的に裏付けられており、ビジネスの現場でも活躍できる人材だと高く評価されます。

アルバイトでガクチカを書く際のポイント

- 「やったこと」ではなく「どう考えて行動したか」を描く:落ちる例は行動の羅列に終始していますが、受かる例は課題から思考のプロセスを示しています。思考の軌跡こそが評価の対象です。

- 課題と成果の“距離”を意識する:困難から成果までのギャップが大きいほど、成長の説得力が増します。結果よりも「そこに至るまでの工夫」を明確に伝えることが大切です。

- 学びを社会人としての姿勢に結びつける:「ミスを通じて周囲と協力する力を得た」「改善を習慣化した」など、行動原理として汎用化できる形で締めくくると、実務への再現性が伝わります。

サークル活動・部活

落ちるガクチカ

例文

私は英語劇サークルの新入生勧誘に力を入れました。例年行っていた入学式での勧誘ができなくなったため、SNSでの勧誘に切り替えました。サークルの活動の様子などを発信し、メンバーと協力して呼びかけを行いました。その結果、何人かの新入生が入部してくれました。この経験から、仲間と協力することの大切さを学びました。

解説

予期せぬ事態に対応した事実は伝わりますが、行動の羅列に終始しており、あなたの思考プロセスが見えません。「SNSで何を発信したのか」「どんな工夫をしたのか」が具体的でないため、主体性や課題解決能力をアピールするには不十分です。学びも「協力が大切」という一般的な感想に留まっており、この経験ならではの深い学びが感じられません。

受かるガクチカ

例文

英語劇サークルで、予期せぬ危機を乗り越え、12名の新入生勧誘を成功させたことです。私たちの代は人数が少なく、新歓の成否がサークルの存続を左右する状況でした。しかし、準備の矢先に騒音問題を理由に入学式での勧誘が全面禁止に。絶望的な状況でしたが、すぐにSNSでの勧誘に切り替えました。そこでは、単にサークルの魅力を発信するだけでなく、「新入生の不安解消」をコンセプトに設定。履修相談や友人作りの悩みなど、DMで寄せられる相談に親身に応えることで、信頼関係の構築に努めました。結果、例年を上回る12名の新入生を迎え入れることができました。この経験から、相手の立場を深く理解し、そのニーズに応えることが成果に繋がると学びました。

解説

「サークルの存続危機」「勧誘の全面禁止」という高いハードルに対し、どのように思考し、行動したかが具体的に描かれています。特に、単なる代替案(SNS)に留まらず、「新入生の不安解消」という独自の価値を提供する戦略を立て、実行した点が秀逸です。これはマーケティングの思考にも通じ、あなたの課題解決能力と他者視点に立った行動力を明確に示しており、高く評価されます。

サークル・部活でガクチカを書く際のポイント

- 「役職」ではなく「行動の中身」で語る:「主将」「リーダー」といった肩書きだけでは印象に残りません。何を課題と捉え、どんな戦略を立てたのかまで具体的に書くことで、主体性が際立ちます。

- チーム全体を動かす工夫を描く:部活やサークルは“組織で動く経験”として評価されます。自分一人の努力よりも、「どう周囲の意識を変えたか」「どのように協力を得たか」を重視しましょう。

- 結果よりも、再現可能なプロセスを伝える:順位や受賞といった成果はもちろん大切ですが、それを導いた「考え方・進め方」にこそ価値があります。社会人としても再現できる行動原理を提示することで、説得力が生まれます。

留学経験

落ちるガクチカ

例文

私はアメリカ留学中のグループワークに力を入れました。最初は英語での議論についていくのが大変で、うまく発言できませんでした。しかし、諦めずに参加し続けることで、徐々に議論に貢献できるようになりました。最終的にはプレゼンも担当し、無事に終えることができました。この経験から、困難なことでも諦めずに取り組むことの重要性を学びました。

解説

留学先での困難に立ち向かった姿勢は見て取れますが、「どのように」乗り越えたのかという具体的なプロセスが欠けています。「諦めずに参加し続けた」だけでは、あなたの主体的な工夫や思考力が伝わりません。学びも精神論に留まっており、その経験からどのような再現性のあるスキルを得たのかが不明なため、評価につながりにくいでしょう。

受かるガクチカ

例文

留学先のグループワークで、主体的な努力により信頼を勝ち取り、プレゼンターに選ばれた経験です。当初は英語力不足から議論に全く貢献できず、悔しい思いをしました。そこで「最終プレゼンを任される」と目標を設定。授業前にテーマを予習し、自分の意見をメモにまとめてから議論に臨むことを徹底しました。最初は言葉に詰まりましたが、この地道な準備がメンバーに評価され、次第に資料作成という重要な役割を獲得。最終的にはプレゼンターに推薦され、教授からも高く評価いただきました。この経験から、逆境でも自分の役割を見つけ、地道な努力で信頼を得て道を拓く力を学びました。

解説

「議論に貢献できない」という明確な課題に対し、「最終プレゼンを任される」という具体的な目標を立てて行動するプロセスが、あなたの主体性と成長意欲を明確に示しています。「予習」や「意見の準備」といった地道で再現性の高い行動が、信頼獲得という成果に繋がったストーリーは非常に説得力があります。学びも単なる感想ではなく、仕事にも活かせる汎用的なスキルとして言語化できており、高く評価されます。

留学経験でガクチカを書く際のポイント

- 「異文化体験」ではなく「自分の行動」を中心に描く:落ちる例は「イベントをした」だけで終わっていますが、受かる例は課題に気づき、行動を変えた点が明確です。自分の思考と成長に焦点を当てましょう。

- 困難を“外的要因”で終わらせない:語学や文化の壁を理由にせず、どんな工夫で乗り越えたかを具体的に書くと、再現性のある能力として評価されます。

- 学びを社会での価値に結びつける:「多様性を理解した」で終わらせず、「人をまとめる力」「問題の本質を見抜く力」など、仕事に通じるスキルとして言語化することが大切です。

資格取得

落ちるガクチカ

例文

私は簿記2級の資格取得に力を入れました。大学の授業と両立させるため、専門学校に通いながら毎日計画的に勉強を進めました。特に苦手な分野はノートにまとめて集中的に学習しました。大変なこともありましたが、諦めずに努力を続けた結果、無事に合格することができました。この経験から、目標に向かって努力し続けることの大切さを学びました。

解説

合格という結果と真面目な姿勢は伝わりますが、「どのような壁にぶつかり、どう乗り越えたのか」という深掘りが不足しています。特に、多くの学生が経験するであろう「両立の難しさ」が具体的に描かれていないため、あなたの思考や工夫が伝わりません。「努力を続けた」という事実だけでは、人物像の深みが出にくい構成です。

受かるガクチカ

例文

簿記2級の資格取得です。当初、大学の授業と専門学校の両立がうまくいかず、一度不合格になりました。敗因を「非効率な学習方法」だと分析し、2つの改善策を実行しました。1つ目は、苦手分野をノートに書き出して可視化し、集中的に潰していくこと。2つ目は、1日の始めにタスクリストを作成し、大学の課題を空きコマで終わらせることで、夜に安定した学習時間を確保することです。この方法を徹底した結果、次の試験で合格できました。この経験から、一度失敗しても原因を分析し、打開策を考えて実行すれば、目標は達成できるということを学びました。

解説

この例では、「不合格」という明確な失敗から始まる「課題→原因分析→具体的な行動→成果→学び」の流れが非常に説得力を持っています。「苦手ノート」や「タスクリスト」といった具体的な工夫は、あなたの課題解決能力と計画性を明確に示しています。単なる成功体験ではなく、失敗から学び、やり方を改善して成果を出したプロセスこそが、企業が求める「自走力」や「粘り強さ」の証明となり、高く評価されます。

資格取得でガクチカを書く際のポイント

- 「合格」よりも「プロセス」を語る:結果を強調しすぎると単なる報告になってしまいます。どのような壁に直面し、どんな工夫を重ねたのかという“思考と行動の筋道”を示すことで、説得力が増します。

- 自分で環境を整える力を示す:落ちる例は受動的な努力に見えますが、受かる例は仲間を募り、習慣を作るなど「努力の仕組み化」を行っています。行動の設計力が評価ポイントです。

- 学びを今後の挑戦に結びつける:資格取得を通じて得た粘り強さや計画力を、社会人としてどう活かすかまで触れると、成長のストーリーとして完成します。

ガクチカがない際の対処法

「ガクチカがない」と悩む学生は非常に多いと、en-courageのイベントでも毎年多く耳にします。一方で、元日系大手の人事として3,000名以上の学生を見てきた成田さんは「ガクチカがない学生なんて、実は一人もいない」と語ります。

大切なのは、特別な経験をつくることではなく、今ある経験を“意味づける力”です。ここでは、ガクチカが思いつかないときに振り返るべき視点を紹介します。

「派手な成果」より「良い過程」に目を向けてみる

「目立った成果がない」「人と違う話じゃないと評価されない」と思い込む学生は少なくありません。しかし、企業が注目しているのは"どんな成果を上げたか"ではなく、"その過程でどんな考え方・工夫・行動をしたか"です。ガクチカで大切なのは、エピソードの華やかさよりも、自分らしさや価値観が伝わるかどうかにあります。

たとえ結果が振るわなくても、努力した過程や失敗を通じて得た気づきは、十分に評価される要素です。

「なぜ頑張ろうと思ったのか」「どう工夫して乗り越えたのか」を掘り下げていくと、あなたの中に“語れる経験”が見つかります。

特別なエピソードを無理に探すよりも、日常で当たり前に続けてきたことを振り返ることが、ガクチカ発見の第一歩です。

▼経験の掘り起こし方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

学生時代頑張ったことは普通で良い。選考突破のコツ

「熱中できたこと」より「やり遂げられたこと」に目を向けてみる

ガクチカの題材は、熱中できたことだけに限りません。最初は義務的に取り組んでいたことや、気が進まなかった活動でも、そこに自分なりの工夫や達成感があれば、それは立派なガクチカになります。

社会に出れば、すべての仕事が「やりたいこと」ではありません。そんな環境でも前向きに努力し、自分で意義を見出せる人は、どの企業でも評価されます。「興味がなかったけれど責任をもってやり遂げた」「面倒に感じていたけれど改善を試みた」という経験が、あなたの“仕事に向き合う力”を物語ります。

もし「熱中できることがなかった」と感じるなら、むしろ義務感から始めたことを振り返ってみてください。苦手なことに粘り強く向き合い、意味を見出したプロセスこそが、成長を示すエピソードになるはずです。

よくある質問

成田さんが就活サポーターとして実際に学生からよく受ける質問や、en-courage利用者へのインタビューで特に多かった悩みへの回答をまとめました。

ガクチカを面接で聞かれたときの回答のポイントは?

面接でガクチカを聞かれたら、まずは結論から端的に話すことが大切です。そのうえで、「なぜその取り組みを始めたのか」「どんな困難があり、どう乗り越えたのか」「何を学び、どう成長したのか」という順序で整理して伝えましょう。

数字や具体的な行動を交えると説得力が増します。内容を客観的に確認するために、キャリア支援員や友人など第三者に聞いてもらうのも効果的です。

ガクチカの誤字・脱字にはどの程度注意すべき?

誤字・脱字は小さなミスでも評価に影響するため、徹底的に注意すべきです。成田さんも「たった一文字の誤りから、仕事に対する丁寧さや注意力を見抜くことがある」と話します。

ガクチカは、単に内容が良ければよいというものではありません。誤字脱字があるだけで、「確認不足」「雑な印象」を与える可能性があります。そのため、提出前には必ず見直しを行い、できれば第三者のチェックを受けることが重要です。

話し言葉は使ってもいい?

ESやガクチカの文章では、話し言葉やカジュアルな表現は避けるのが基本です。採用担当者はビジネス文書としての形式や丁寧さも見ており、流行語や俗語、口語的な言い回しが含まれていると、印象を損ねてしまうことがあります。文章では「〜など」「〜のような」といった標準的で丁寧な語句を選ぶようにしましょう。

また、話し言葉が混ざっていないかを確認するために、第三者に下書きを読んでもらうのも有効です。自分では気づきにくい言葉の崩れや違和感を指摘してもらうことで、より正確で整った印象の文章に仕上げることができます。

複数のエピソードを盛り込みたいときはどうすればいい?

ガクチカでは、複数のエピソードを入れるのは避けるべきです。内容が散漫になり、結論が伝わりにくくなるためです。ESでは文字数が限られ、面接では話が長くなりがちです。その結果、印象が薄れ「結局何を伝えたいのか」が曖昧になります。

企業が重視するのは“経験の数”ではなく、一つの経験を通じた思考や行動、成長の深さです。作成後は、第三者に読んでもらい、要点が明確かどうかを確認するとよいでしょう。

同じ内容を使いまわしても問題ない?

同じガクチカを複数の企業で使うこと自体は問題ありません。ただし、企業ごとに求める人物像や評価軸が異なるため、アピールの切り口を調整することが重要です。たとえば、同じ経験でも「チームをまとめた点」や「課題を解決した点」など、強調すべき部分を変えるだけで印象が大きく変わります。

こうした切り口の調整は自分だけで行うのは難しいため、就活エージェントなどのプロに相談するのがおすすめです。専門家の視点を取り入れることで、効率的かつ質の高いガクチカに仕上げることができます。

監修:成田 駿

元日系大手人事/就活サポーター

日系大手事業会社で最年少部長に就任し、新卒採用に5年以上従事。戦略設計からイベント企画、選考フロー、研修まで新卒採用の入口から出口までを幅広く担当し、延べ3,000名以上の学生と接点を持つ。人事業務以外でも累計2,000名以上の就活生を個別に支援し、大手・外資・メガベンチャーなど多様な企業への内定実績を誇る。

協力:NPO法人en-courage

en-courage(エンカレッジ)は、就活生のキャリア形成を支援する日本最大級のNPO法人です。全国約120大学に支部を展開し、約2,000名のメンターが在籍しています。メンターは就活を終えたばかりの一つ上の先輩で、週次の面談を通じて担当する就活生のキャリア支援を行っています。 常に最新かつリアルな就活情報を収集できるため、学生の視点に立った信頼性の高いキャリア情報や実践的な就職活動ノウハウを発信できます。